近年、「働き方改革」が進む中で、働く世代にとって「育児と仕事の両立」は最も重要なテーマの一つとなっています。企業にとっても、社員が安心して育児休業を取得・復帰できる環境を整えることは、人材の定着や採用に大きく影響します。

特に中小企業では、人手不足が深刻化する中で、優秀な人材を確保・定着させることが企業の未来を左右する重要課題です。ライフイベントを迎える社員が安心して働き続けられる環境づくりは、企業の成長に欠かせません。

一見、従業員の育児休業取得は、「一時的に人手が減るピンチ」と思われがちですが、見方を変えれば、業務の見直しや職場のチーム力向上につながる“チャンス”でもあります。

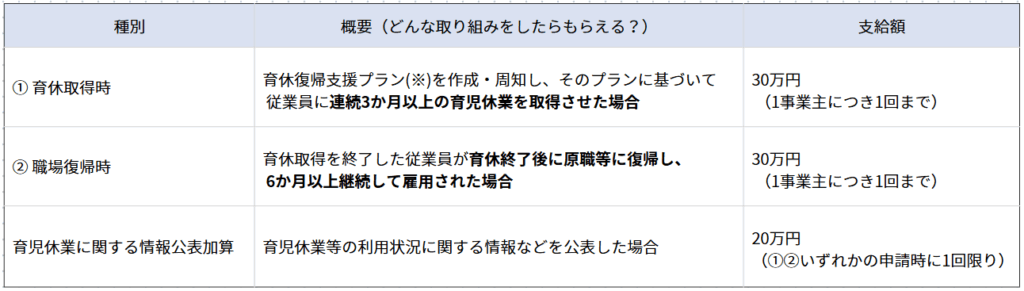

こうした中小企業の取り組みを国が支援するために設けられているのが、「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」です。この助成金は、従業員の育児休業取得を支援した企業に対し、国から返済不要で支給される資金です。

「助成金って手続きが難しそう…」と感じる方も多いかもしれませんが、この記事を読めば、制度の概要から申請の流れまで一通り理解できます。自社でも利用できる制度かどうか、ぜひ確認してみてください。

助成金・補助金の「無料相談」を実施中!

累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、

貴社のご相談に丁寧に対応いたします。

「使える助成金があるか知りたい!」「どんな補助金があるのか相談したい!」等

お気軽にご相談ください。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)とは?

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、厚生労働省が実施している中小企業向けの助成金制度で、従業員の育児休業取得と職場復帰を支援することを目的としています。

育児休業を「取りやすく」「復職しやすい」職場環境づくりを行った企業に対して支給されるもので、出産や育児を理由とする離職を防ぎ、人材の定着を図ることが大きな目的です。

つまり、会社にとっても従業員にとっても“働き続けやすい環境”を整えるための制度です。

※育休復帰支援プランとは、従業員が育児休業を取得・復職する際の手順や支援内容を定めた社内計画書のことです。

参照①:厚生労働省HP 両立支援等助成金のご案内 両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版) リーフレット 001472912.pdf

参照②:厚生労働省HP 両立支援等助成金のご案内 両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版) パンフレット 001492655.pdf

対象となる企業と支給要件

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、すべての企業が対象となるわけではありません。助成金を受け取るためには、企業・従業員それぞれにいくつかの支給要件(条件)があります。ここでは、主な要件をわかりやすく整理します。

対象となる企業の要件

以下の条件を満たしていることが必要です。

- 雇用保険の適用事業所であること

- 育児休業を取得する従業員が、一定の条件(雇用期間や雇用形態など)を満たしていること

- 実際に、従業員が育児休業を取得し、職場に復帰していること

- 就業規則などの社内制度が整備されていること

- 助成金の審査に必要な書類を整備・保管し、労働局の調査に協力すること

これらは、助成金の前提条件となるため、まずは自社が上記に該当するか確認しましょう。

① 育休取得時の支給要件

「育休取得時」の助成金を申請する場合は、次の条件をすべて満たす必要があります。

- 育休復帰支援プランにより、育児休業の取得・復帰を支援する方針を休業開始日の前日までに社内に周知していること

- 対象従業員との面談を実施し、面談内容を「面談シート」に記録した上で育休復帰支援プランを作成していること

- 育休復帰支援プランに基づき、休業開始日前日までに業務の引継ぎを実施していること

- 対象従業員が連続3か月以上の育児休業を取得していること

- 就業規則などに育児休業制度が明記されていること

- 一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること

- 育児休業開始日時点で、対象従業員が雇用保険の被保険者であること

これらの要件は、「育児休業を取得しやすい環境が整っているか」を確認するためのものです。

② 職場復帰時の支給要件

「職場復帰時」の助成金を受け取る場合は、次の条件を満たしている必要があります。

- 同じ従業員・同じ育児休業について、① 育休取得時の助成金を受給していること

- 育休復帰支援プランに基づき、職場復帰前に業務内容や職務に関する情報や資料を提供していること

- 復職前面談を実施し、面談内容を「面談シート」に記録していること

- 復職後は、原則として休業前と同じ職務・地位で復帰させること

- 復職後、6か月以上継続して雇用保険の被保険者として雇用していること

- 一般事業主行動計画を策定・届出していること

復職支援の取り組み内容や、実際の継続雇用の状況が審査で重視されます。

参照:厚生労働省HP 両立支援等助成金のご案内 両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版) パンフレット 001492655.pdf

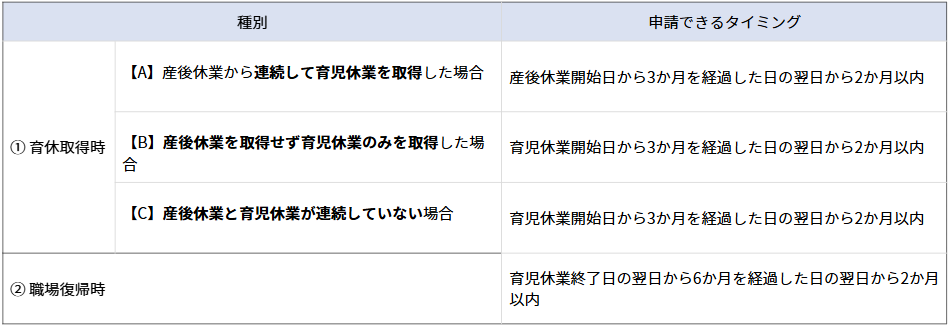

支給申請手続きについて

助成金は、支給要件を満たすことと同じくらい、期限内に書類を提出することがとても重要です。どれだけ準備を整えても、申請期限を過ぎてしまうと支給されないため注意が必要です。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)には、「育休取得時」と「職場復帰時」でそれぞれ異なる申請期限が異なります。

以下の表を参考に、スケジュールをしっかり管理しておきましょう。

提出方法について

- 申請先:申請事業主の本社所在地を管轄する労働局雇用環境・均等部(室)

- 提出方法:郵送または持参

郵送の場合は、郵便事故を防ぐため、簡易書留などの配達記録が残る方法で送付しましょう。なお、消印日ではなく「労働局到着日」が期限内であることが条件ですので、余裕をもって提出することが大切です。

参照:厚生労働省HP 両立支援等助成金のご案内 両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版) パンフレット 001492655.pdf

注意点

- ①②ともに、1事業主あたり2人(無期雇用労働者・有期雇用労働者/各1回)まで支給されます。

- 申請期限を過ぎると、原則として助成金は支給されません。

- 「育児休業開始日」「復職日」をもとに、社内でスケジュールを早めに管理しておきましょう。

- 日数の計算は「開始日・終了日の翌日からカウント」する点に注意が必要です。

助成金を受けるための流れ(申請手順)

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、【準備】→【実行】→【申請】という3つのステップで進めていきます。

全体の流れを把握しておくことで、申請時のトラブルを防ぐことができます。

【準備】

- 就業規則などに育児休業制度を明記・周知

- 育休取得支援プラン作成のための面談の実施

- 育休復帰支援プランの作成

【実行】

- 育休復帰支援プランに基づき、休業前に業務の引継ぎを実施

- 3か月以上の育児休業を取得

- 育児休業からの職場復帰までに業務内容などの情報及び資料の提供、面談実施

- 職場復帰の実施

- 職場復職後は6か月以上継続雇用する

【申請】

- 必要書類をそろえ、労働局へ申請

申請書類を提出した後、労働局による審査が行われ、要件を満たしていることが確認できれば支給決定となります。支給決定から実際に助成金が振り込まれるまでには、数か月かかるため、スケジュール管理を徹底することが大切です。

また、書類の不備や提出期限の超過、要件の誤認などがあると、支給されないケースも多いです。特に初めて申請する場合は、労働局への事前相談や専門家(社労士)への依頼を検討すると安心です。

参照:厚生労働省HP 両立支援等助成金のご案内 両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版) パンフレット 001492655.pdf

申請時の注意点とよくあるミス

助成金申請では、細かなルールや提出期限が多いため、思わぬところでミスが発生しやすくなります。事前に注意点を知っておくことで、確実な支給につながります。

育児休業開始前の準備不足

- 育児休業に入る前に作成・周知すべき「育休復帰支援プラン」の作成漏れ

- 業務引き継ぎの実施記録が残っていない

書類の不備や提出期限の遅れ

- 申請期限を1日でも過ぎると、原則として不支給

- 面談シートや出勤簿、賃金台帳など、添付書類の不足や記載漏れ

社内規定(就業規則)の不整備

- 育児休業に関する規定が最新の法改正に対応していない

- 規定の内容が曖昧で、要件を満たさないケースがある

対象者や条件の誤認

- 「連続3か月以上の育児休業取得」など期間要件の勘違い

- 「原職等への復帰」が要件に含まれることを見落としている

これらのミスは、中小企業で特に起こりやすいポイントです。不安がある場合は、早めに専門家へ確認することをおすすめします。

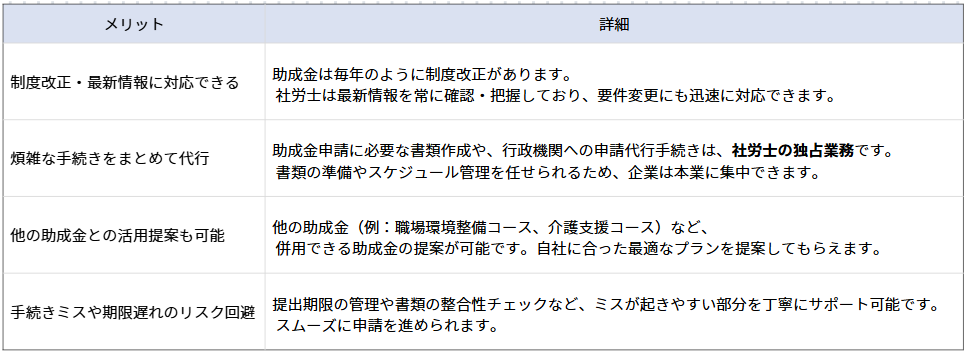

社労士に相談するメリット

「手続きが複雑で進められるか不安」「本業が忙しくて事務作業まで手が回らない」と感じる中小企業の経営者・人事担当者の方には、社会保険労務士(社労士)への相談がおすすめです。

助成金・補助金の「無料相談」を実施中!

累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、

貴社のご相談に丁寧に対応いたします。

「使える助成金があるか知りたい!」「どんな補助金があるのか相談したい!」等

お気軽にご相談ください。

まとめ

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、中小企業が「人材定着」と「働きやすい職場づくり」を進めるうえで、とても有効な制度です。

従業員が安心して育児休業を取得し、無理なく復帰できる環境が整えば、会社のイメージ向上だけでなく、社員のモチベーションや優秀な人材の確保にもつながります。

この助成金を確実に活用するためには、制度を正しく理解し、育児休業開始前から準備を行うことが最も重要です。特に、初めて申請する企業では、要件の勘違いや書類の不備、期限遅れによる不支給が起こりがちです。

もし自社での対応に不安がある場合や、本業が忙しくて手続きが後回しになりそうな場合は、迷わず社労士へご相談ください。複雑な要件整理から書類作成、申請手続きまでをしっかりサポートし、確実な支給につなげるお手伝いをいたします。

従業員が安心して働ける環境を整え、会社の成長を後押しするためにも、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)を賢く活用しながら、育児と仕事が両立できる職場を実現しましょう。