企業の労務管理において、就業規則の整備は非常に重要です。特に中小企業にとっては、厚生労働省が提供しているモデル就業規則(無料テンプレート)は、便利で手軽に活用できるツールとして重宝されています。しかし、便利な反面、そのまま使用することには注意が必要です。

本記事では、厚生労働省のモデル就業規則の概要と、その使用時に気をつけるべきポイントについて詳しく解説します。

就業規則でお困りならご相談ください!

「就業規則をまだ作っていない」「昔作ったけど何年も見直していない」

「とにかく安く就業規則を作りたい」など

ぜひSATO社会保険労務士法人の

就業規則作成サービスをご利用ください

厚生労働省のモデル就業規則とは

厚生労働省が提供している「モデル就業規則」は、企業が就業規則を作成する際の参考として利用できる無料テンプレートです。これは同省のホームページ上で公開されており、就業規則の最低限必要な記載事項をカバーしています。

このモデルは、法改正や社会情勢の変化に応じて適宜改定されており、2025年5月現在の最新版は「令和5年7月版」です。このバージョンでは、退職金支給に関する規定が見直されています。

モデル就業規則は以下のURLからダウンロードできます: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

厚生労働省のモデル就業規則をそのまま利用するのは危険

モデル就業規則には、就業規則として必要最低限の内容が一通り記載されています。そのため、「とりあえずこれを、そのまま使えば大丈夫」と考える方も少なくありません。しかし、厚生労働省のホームページにも明記されている通り、これはあくまで「参考例」であって、すべての企業に適したものではありません。

企業によって業種や文化、働き方は異なります。その実情に応じた就業規則を作らないと、労使トラブルを招くリスクがあります。また、モデル就業規則の内容は、厚生労働省の労働政策を反映しており、すべての企業に最適とは限りません。

以下では、注意すべきモデル就業規則の規定を3つ取り上げ、それぞれのリスクと対策について解説します。

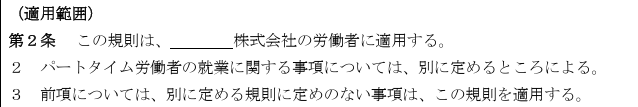

第2条(適用範囲)

厚生労働省のモデル就業規則では、次のように定められています

就業規則にとって、この「適用範囲」の規定は非常に重要です。例えば、正社員のみを対象とするつもりでも、規定が曖昧なままだと、パートやアルバイトにも適用されると解釈されかねません。そうなると、正社員と同じ待遇を求められる可能性があり、トラブルのもとになります。

また、パートタイマーなどに別規則を適用する場合、その内容もきちんと整備しておかないと、労働基準法違反となるリスクがあります。適用範囲を明確にすることが、まず最初のステップです。

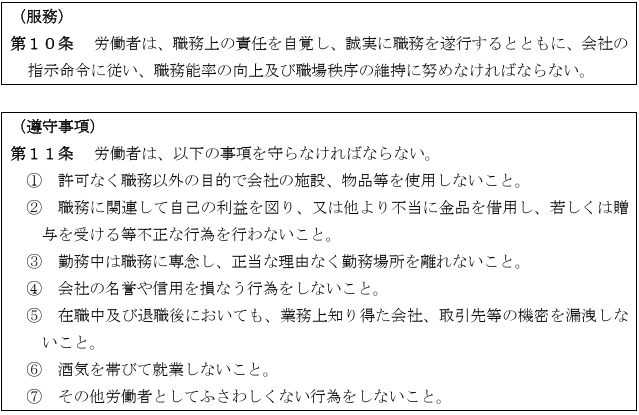

第10条、第11条(服務規程)

このような一般的な服務規程も、自社の実態に合わせた調整が必要です。例えば、個人情報や顧客情報を多く扱う業界では、情報漏洩リスクが高いため、「私物の職場への持ち込み禁止」「貸与パソコンのモニタリング規定」「所持品検査の根拠規定」などを追加することも検討すべきです。

また、近年多く見られるトラブルの一つに、業務用スマートフォンの私的利用があります。単にモデル就業規則にあるような「勤務中の職務専念義務」を規定するだけでは不十分で、「私的利用の禁止」についても明記しておくとトラブル防止になります。

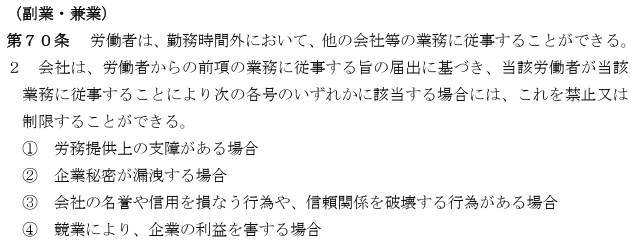

第70条(副業・兼業)

厚生労働省のモデル就業規則では、副業・兼業について「届出制」となっており、許可は不要とされています。これは厚生労働省の副業推進政策を反映していると思われます。

しかし、無制限に副業・兼業を認めると、労務の提供に支障をきたす可能性や、過重労働による健康リスクが増す恐れがあります。さらに、競合企業での勤務による機密情報の漏洩など、企業にとって重大なリスクも存在します。

そのため、現場では「正社員については事前許可制」を採用する企業が多く見られます。届出だけではなく、企業が副業の可否を判断できるルールづくりが必要です。

無料テンプレートの利用は注意

厚生労働省のモデル就業規則の他にも、社労士事務所や全国の商工会などが就業規則の無料テンプレートを公表しているケースがあります。

一見便利に見えるこれらの無料テンプレートですが、モデル就業規則と同様に、あくまで参考としての利用にとどめるべきです。なぜなら、どんな会社にも合う万能な就業規則の無料テンプレートというものは存在しないからです。

就業規則は、自社の業界や従業員規模、働き方の実態などに応じて調整する必要があります。たとえば、IT企業と製造業では求められるルールや管理体制が大きく異なります。

無料テンプレートをそのまま使ってしまうと、自社の実態と合わず、逆にトラブルの元になることもあります。大切なのは、無料テンプレートを「参考資料」として活用しつつ、各項目ごとにカスタマイズを加えて、自社にとって最適なルールを構築することです。

就業規則の作成なら社労士活用がおすすめ

就業規則は、ただの形式的な文書ではありません。会社のルールを明文化し、社員との信頼関係を築くための大切なツールです。しかし、自社に最適な規則をゼロから作成するのは簡単ではなく、法的知識や労務管理の経験が求められます。もし、就業規則について専門家に依頼するなら、社会保険労務士(社労士)の活用をおすすめします。

「SATO社会保険労務士法人」は、業界最大規模の事務所であり、就業規則の作成について豊富な実績とノウハウを持っています。個人事業主から、1万人規模の大企業まで、さまざまなニーズに対応可能です。また、全国6か所にオフィスを設置しており、北海道から沖縄まで全国対応しており、どこからでも気軽に相談できます。

もし、就業規則についてお悩みなら、ぜひSATO社会保険労務士法人に気軽にお問合せください。

就業規則でお困りならご相談ください!

「就業規則をまだ作っていない」「昔作ったけど何年も見直していない」

「とにかく安く就業規則を作りたい」など

ぜひSATO社会保険労務士法人の

就業規則作成サービスをご利用ください

まとめ

厚生労働省のモデル就業規則は、企業が就業規則を整備するうえで非常に参考になる無料のテンプレートです。必要最低限の記載内容が網羅されているため、「これを使えば間違いない」と感じる経営者の方も多いかもしれません。しかしながら、これはあくまで参考用であり、自社の文化や業態、従業員構成に合ったものにカスタマイズする必要があります。

特に、「適用範囲」「服務規程」「副業・兼業」などの項目は、内容次第で労使間の認識に大きな差が生じる可能性があるため、慎重な検討が必要です。曖昧な記述がトラブルの火種となり、最悪の場合には企業側が不利な立場に立たされるケースもあります。

就業規則の作成や見直しを行う場合、専門知識や実務経験が欠かせません。自社だけでの対応が難しいと感じた場合は、日本最大規模の社労士事務所である「SATO社会保険労務士法人」に、お気軽にご相談ください。

就業規則でお困りならご相談ください!

「就業規則をまだ作っていない」「昔作ったけど何年も見直していない」

「とにかく安く就業規則を作りたい」など

ぜひSATO社会保険労務士法人の

就業規則作成サービスをご利用ください