人材不足や離職率の高さに悩む中小企業は少なくありません。

「優秀な人材がなかなか定着しない…」「パートやアルバイトのモチベーションをどう高めればいいのか分からない…」

このような課題を解決するために、国が設けている制度がキャリアアップ助成金です。

キャリアアップ助成金は、非正規社員のキャリア形成や処遇改善を後押しする制度で、現在は7つのコースがあります。企業が各コースの要件を満たすと、国から助成金を受け取ることができます。その中でも代表的なのが「正社員化コース」です。有期契約社員・パート・派遣社員などを正社員に登用した企業に対して、助成金が支給される仕組みです。

ただし、令和7年度(2025年4月以降)からは、この「正社員化コース」にいくつかの変更点があります。最新情報を押さえておけば、よりスムーズかつ確実に活用できますが、知らないまま申請を進めると「対象外だった」「思ったより少ない金額しか受け取れなかった」といった失敗につながる可能性もあります。

本記事では、変更点・注意点をわかりやすく整理し、企業にどのような影響があるのかを解説します。助成金は難しそうに感じるかもしれませんが、ポイントさえ理解すれば問題ありません。ぜひ参考にしてください。

助成金・補助金の「無料相談」を実施中!

累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、

貴社のご相談に丁寧に対応いたします。

「使える助成金があるか知りたい!」「どんな補助金があるのか相談したい!」等

お気軽にご相談ください。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?―基本をおさらい

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、パート・アルバイト・契約社員といった非正規雇用の従業員を正社員にすることで、国から助成金を受け取ることができる制度です。

対象となる労働者

正社員化コースで助成金の対象となるのは、一定の条件を満たした有期雇用・無期雇用・派遣労働者などを正社員に登用した場合です。主なポイントは次のとおりです。

1.有期雇用や無期雇用の従業員

契約社員やパートなど、正社員とは異なる雇用区分で一定期間(おおむね6か月以上)働いている人が対象になります。

2.派遣労働者

派遣社員として同じ職場で6か月以上働いている人も対象となります。

3.訓練を修了した従業員

事業主が実施する「有期実習型訓練」(※人材開発支援助成金〈人材育成支援コース〉によるもの)を修了した有期雇用の従業員も対象です。

4.対象外となるケース

以下に当てはまる場合は助成金の対象外となります。

- 採用時から正社員として雇用することが前提だった人

- 過去3年以内にその会社や関連会社で正社員や役員だった人

- 事業主や役員の3親等以内の親族

- 正社員化してもすぐに定年を迎える人(※正社員化から定年まで1年以上必要)

- すでに定年を迎えている人

つまり、「これまでは非正規の立場で働いていた従業員を、正社員として登用すること」が助成金の受給要件になります。

企業にとっては「人材の定着」「従業員のモチベーションアップ」「国からの支援金を活用できる」といったメリットが得られる制度です。

(参照:厚生労働省HP キャリアアップ助成金 「キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)(パンフレット)」 Ⅱ-1 正社員化コース 001512871.pdf)

令和7年度(2025年4月以降)の主な変更点

令和7年度の変更点は、企業の助成金活用に大きな影響を与えます。今回の改定ポイントは、「支給額の見直し」「重点支援対象者の明確化」「新規学卒者の扱い」の3つです。ここでは、それぞれの内容を整理してご紹介します。

変更点①支給額の見直し

令和7年度(2025年4月以降)の改定では、正社員化コースにおける支給額が全体的に見直され、減額されました。これまで加算対象だった人材の一部は「重点支援対象者」として再整理され、その該当者のみが従来と同等の支給を受けられる仕組みとなっています。

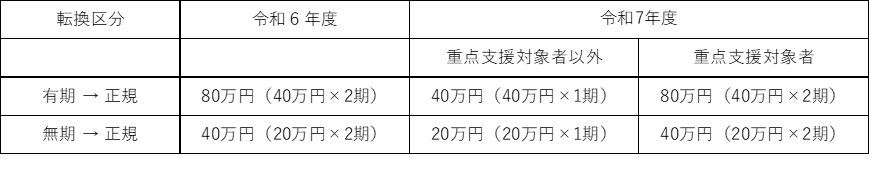

たとえば、有期雇用から正社員に転換した場合、令和6年度では80万円の支給がありましたが、令和7年度からは原則40万円に減額されました。ただし、「重点支援対象者」に該当すれば2期分(12か月)の申請が可能で、合計80万円の受給も認められます。

〈支給額の比較(中小企業の場合)〉

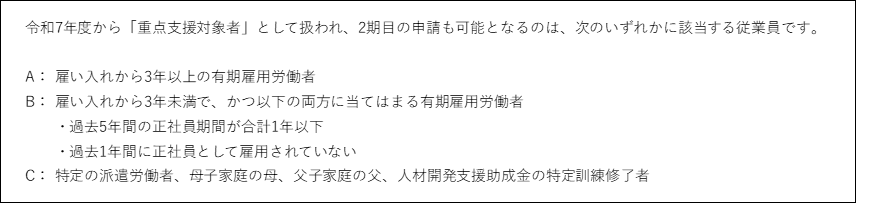

〈重点支援対象者の定義(A~C)〉

このように、誰が重点支援対象者に該当するかを把握することが、支給額を最大化するポイントです。申請を検討する企業は、自社の従業員がA~Cのいずれかに当てはまるかを事前に確認しておくことが重要です。

変更点②キャリアアップ計画の認定の見直し

従来、キャリアアップ計画書は各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長へ提出し、認定を受ける必要がありました。令和7年度からはこの認定が廃止され、提出(届出)のみでよい仕組みに改められています。

変更点③新規学卒者の扱い

これまで新規学卒者は、中途採用者と同様にキャリアアップ助成金の対象に含めることが可能でした。

しかし、令和7年度の改定では新たにルールが設けられ、「雇い入れられた日から起算して1年以内に正社員へ転換した場合は助成金の対象外」となります。つまり、対象となるのは新卒入社後、少なくとも1年以上の有期契約期間を経て正社員に登用されたケースに限られます。

実務上の注意点として、これまで「新卒入社時に6か月間を有期契約とし、その後すぐ正社員化」という運用を行っていた企業では、今回の改定後は対象外となってしまいます。その結果、賞与の支給や処遇のルールについて、人事制度の見直しが必要になる場合があります。

(参照:厚生労働省HP キャリアアップ助成金 「キャリアアップ助成金令和7年度改正概要のご案内(令和7年度)(リーフレット)」 001450174.pdf)

令和7年版キャリアアップ助成金(正社員化コース)の 変更点が企業に与える影響

令和7年度からのキャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更は、企業にとってプラスとなる点と注意すべき点があります。ここでは、それぞれのポイントを整理してみましょう。

企業にとってプラスに働く部分

1.助成額の増額

助成額が増えるケースでは、正社員化を積極的に進めたい企業にとって大きな後押しとなります。これまでコスト面から正社員登用に踏み切れなかった企業でも、助成金を活用することで費用負担を抑えながら取り組みやすくなるでしょう。

2.手続きの簡素化

キャリアアップ計画書の取り扱いが見直されることで、申請手続きがスムーズになります。人事担当者の負担が減り、中小企業でも利用しやすくなるでしょう。

令和7年版キャリアアップ助成金(正社員化コース)の注意点

1.要件を正確に把握する

変更された助成額や対象者の要件を正しく理解しないと、準備しても対象外となる恐れがあります。「せっかく正社員化したのに、助成金がもらえなかった」という事態を避けるため、受給要件を事前に確認しておくことが欠かせません。

2.早めの準備が必要

助成金を受給するには、就業規則の変更や従業員との合意など、事前準備が不可欠です。正社員化を予定している従業員が、令和7年度の新要件に当てはまるかを確認し、余裕を持ったスケジュールで進めることが成功の鍵となります。

3.専門家への相談を検討する

助成金申請は、必要書類の多さや要件の複雑さから専門知識が求められます。社内だけで対応しようとすると、時間や労力がかかるうえ、書類の不備や期限切れにより不支給となるリスクもあります。

社会保険労務士に相談すれば、最新情報に基づいた正確な判断ができ、自社の状況に合った助成金活用のアドバイスを受けられます。

制度変更を「どう受け止め、どう活用するか」は、企業にとって重要な経営判断のひとつです。迷ったときは専門家に相談することで、安心して制度を活用できるでしょう。

助成金・補助金の「無料相談」を実施中!

累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、

貴社のご相談に丁寧に対応いたします。

「使える助成金があるか知りたい!」「どんな補助金があるのか相談したい!」等

お気軽にご相談ください。

まとめ

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、非正規社員を正社員として登用する企業を支援する制度です。企業にとっては人材定着や組織力強化につながり、従業員にとっても安心して働ける大きなメリットがあります。そのため、変更点を正しく理解し、計画的に準備を進めることで、中小企業にとって強力な武器となるでしょう。

ただし、助成金の申請は要件が細かく、書類の不備や手続きの遅れによって不支給になるケースも少なくありません。申請手続きや計画書の作成には、専門的な知識が必要です。だからこそ、最新の制度内容をきちんと理解したうえで、 早めに準備を始めることが大切です。

「自社が対象になるのか不安…」「申請の流れがよくわからない…」と感じる場合は、社会保険労務士に相談するのがおすすめです。専門家のサポートを受ければ、安心して制度を活用できます。

令和7年度の変更点をしっかり押さえ、キャリアアップ助成金を有効に活用することで、企業の成長と人材の定着を両立させていきましょう。