「社員が辞めてしまう」「人が集まらない」—これは多くの中小企業の経営者や人事担当者が抱える共通の悩みです。

特に、育児や介護などのライフイベントと仕事の両立は、社員にとって大きな壁になり、離職の原因になりがちです。

そんな中、国が設けている両立支援等助成金は、企業の『仕事と家庭の両立』を支援する制度です。両立支援等助成金を活用することで、会社は「社員が働きやすい職場環境を整えている会社」として、社員の定着率を上げ、優秀な人材を呼び込むことができます。

両立支援等助成金は、単にお金をもらうだけでなく、職場環境の整備や社員が安心して働ける仕組みづくりの証明にもなります。結果的として、人材の定着率向上や採用力アップにもつながるのです。

この記事では、令和7年版の両立支援等助成金について、対象企業やコースの内容、支給額などを、助成金の知識がない方にもわかりやすく解説します。

助成金・補助金の「無料相談」を実施中!

累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、

貴社のご相談に丁寧に対応いたします。

「使える助成金があるか知りたい!」「どんな補助金があるのか相談したい!」等

お気軽にご相談ください。

両立支援等助成金とは?

両立支援等助成金とは、育児や介護と仕事の両立をサポートするための制度を導入した企業に対し、国が支給する助成金です。

この制度を導入し、実際に社員が活用することで、次のような大きなメリットがあります。

- 社員の定着率向上:ライフイベントを理由に辞める社員が減り、ベテラン社員が長く活躍できます。

- 企業の採用力アップ:「子育てや介護に理解のある会社」として、採用市場で優位に立てます。

- 生産性の向上:安心して働ける環境が、社員のモチベーションと業務効率を高めます。

両立支援等助成金の主なコース

両立支援等助成金には、サポートしたい内容に応じて6つのコースがあります。令和7年度は、10月の法改正に伴う柔軟な働き方に関する支援が拡充されています。

- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金):男性の育休取得をサポート

- 介護離職防止支援コース:介護による離職を防ぐ制度をサポート

- 育児休業等支援コース:社員の育休取得と職場復帰を計画的にサポート

- 育休中等業務代替支援コース:育休中の社員の業務代替をサポート

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース:テレワークや短時間勤務など、働き方の選択肢を増やす制度をサポート

- 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース:不妊治療や女性特有の健康課題への対応をサポート

(参照①:厚生労働省HP 両立支援等助成金のご案内 両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版) リーフレット 001472912.pdf)

両立支援等助成金の各コースの要件と支給額

両立支援等助成金は、企業の取り組み内容に応じて支給額が異なります。ここでは、それぞれのコースの概要と支給額を簡単にまとめました。どのコースも、「制度を導入し、実際に社員が利用したこと」が支給の条件になります。

①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性社員の育児休業(育休)取得を促進する企業を支援するコースです。男性の育休取得率を上げる取り組みを行った企業に助成されます。

介護離職防止支援コース

家族の介護を理由に離職する社員を減らすための制度を整備した企業に支給されます。介護休業の取得促進や、仕事と介護を両立できる環境づくりが対象です。

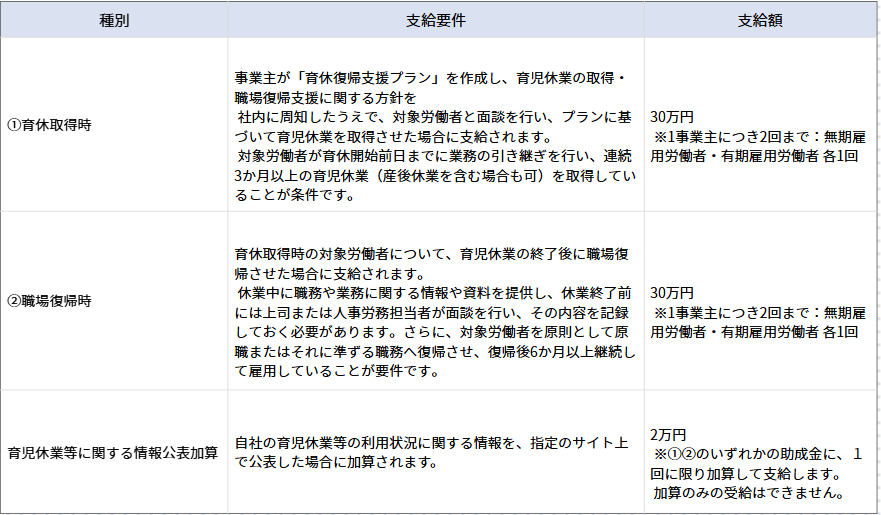

育児休業等支援コース

社員が育児休業を安心して取得・復帰できるように支援するコースです。

※育休復帰支援プランとは?

育児休業の取得から職場復帰までを円滑に進めるため、事業主が労働者ごとに作成する実施計画です。育休取得前の業務引き継ぎや、休業中の連絡体制、復帰後の働き方などを具体的に定めます。

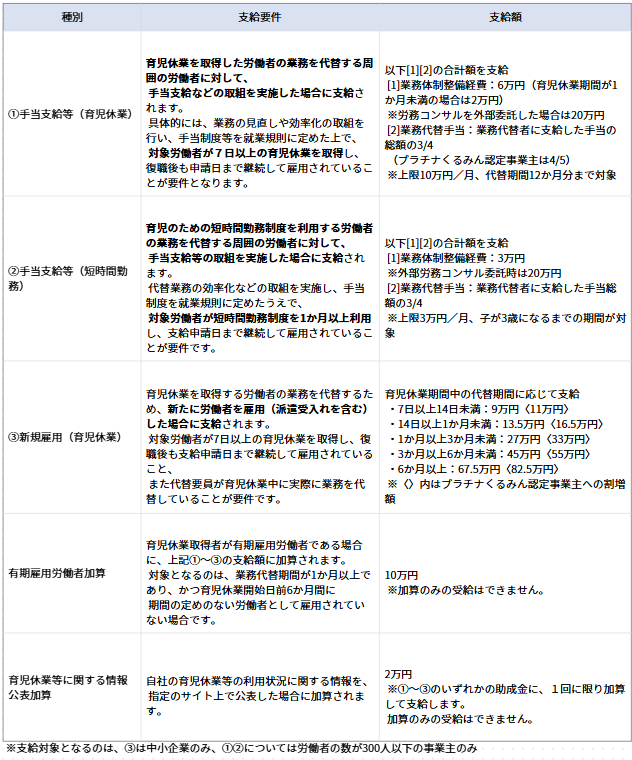

育休中等業務代替支援コース

育児休業中や短時間勤務中の社員の代わりに業務を担う人材を確保した企業が対象です。育児休業を取得しやすくするための環境づくりを支援します。

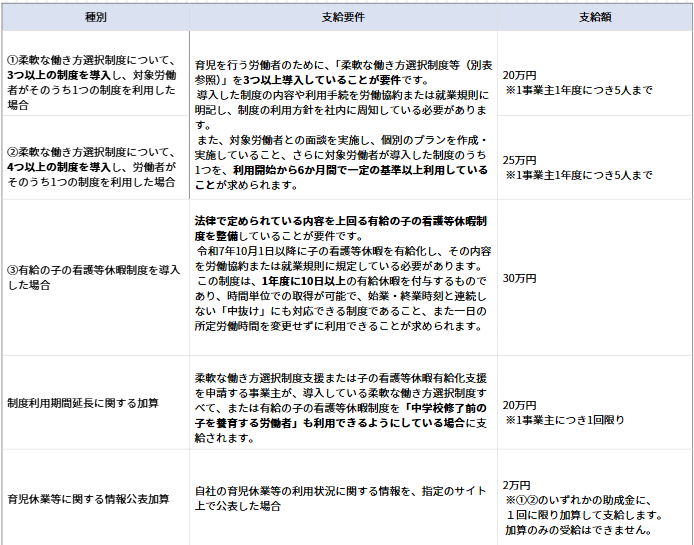

柔軟な働き方選択制度等支援コース

テレワークや短時間勤務など、育児と仕事を両立しやすい「柔軟な働き方」を導入した企業を支援するコースです。働く時間や場所の選択肢を広げることで、従業員がライフステージに応じて無理なく働ける職場づくりを後押しします。

令和7年度は、10月の法改正により制度内容が拡充され、特に育児期の柔軟な働き方を実現するための要件が見直されています。これまで、柔軟な働き方選択制度等の導入については「2つ以上の制度導入」が条件でしたが、改正後は「3つ以上の制度導入」が必要となりました。支給を受けるためには、導入する制度の数や内容を今一度確認することが大切です。

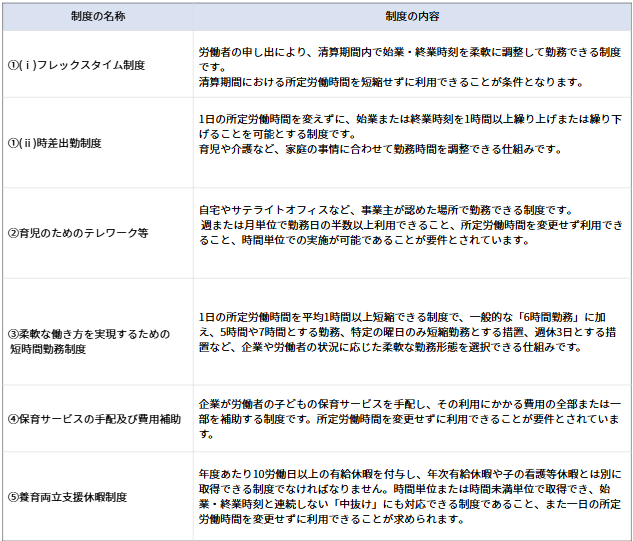

「柔軟な働き⽅選択制度」について

柔軟な働き方選択制度とは、育児を行う労働者が働き方を柔軟に選べるようにするための制度です。具体的には、次の①〜⑤のうち、3つ以上の制度を導入することが求められます。なお、①の(ⅰ) フレックスタイム制度と(ⅱ) 時差出勤制度の2つを導入した場合は、1つの制度を導入したものとして扱われます。

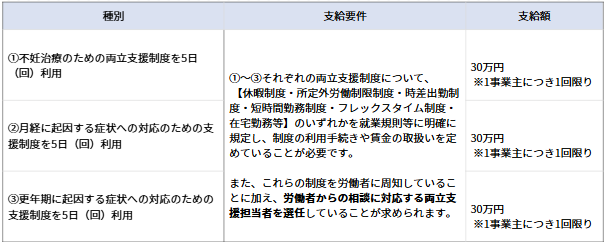

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

不妊治療や月経(PMSを含む)、更年期など、女性の健康課題に配慮した職場環境の整備を進める企業を支援するコースです。両立支援制度を利用しやすい環境づくりや相談体制の整備を行い、実際に労働者が制度を利用した場合に助成が行われます。

(参照①:厚生労働省HP 両立支援等助成金のご案内 両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版) リーフレット 001472912.pdf)

(参照②:厚生労働省HP 両立支援等助成金のご案内 両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版) パンフレット 001492655.pdf)

(参照③:厚生労働省HP 両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース) 支給申請の手引き(2025(令和7)年10月版) パンフレット 001580664.pdf)

対象となる企業

両立支援等助成金は、コースごとに細かな要件が定められていますが、共通して次の条件を満たす必要があります。

<共通の要件>

- 雇用保険適用事業所の事業主であること

- 審査に必要な書類を整備・保管し、労働局の調査に協力すること

- 申請期間内に申請すること

<両立支援等助成金の対象は、基本的に中小企業が中心>

多くのコースでは、中小企業が支給対象となります。以下のコースは、中小企業のみが対象です。

- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

- 介護離職防止支援コース

- 育児休業等支援コース

- 育休中等業務代替支援コース(③新規雇用(育児休業))

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース

- 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

また、④育休中等業務代替支援コースのうち、①手当支給等(育児休業)および②手当支給等(短時間勤務)については、労働者の数が300人以下の事業主のみが対象となります。

これらの共通要件を満たしたうえで、各コースの支給要件に適合していることが、助成金の受給条件となります。

【注意点】申請で「つまずきやすい」ポイント

両立支援等助成金は、年度ごとに制度や要件が変更されることがあります。そのため、常に最新情報の確認が欠かせません。

「制度が複雑でよくわからない」「申請書類を作る時間がない」と感じる場合は、専門家である社会保険労務士への相談をおすすめします。社労士に相談することで、制度設計から書類作成、申請代行までスムーズに進めることができ、「どのコースが自社に最も合うか」「最大いくら受け取れるか」などを専門家の視点から判断してもらえます。

助成金・補助金の「無料相談」を実施中!

累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、

貴社のご相談に丁寧に対応いたします。

「使える助成金があるか知りたい!」「どんな補助金があるのか相談したい!」等

お気軽にご相談ください。

まとめ

両立支援等助成金は、中小企業の「人を大切にする経営」を国が資金面で支援してくれる制度です。

働きやすい環境づくりは、従業員のモチベーション向上や離職防止につながり、結果として企業の成長や信頼性の向上にも結びつきます。

制度の内容が複雑に感じる場合でも、まずは社会保険労務士に相談するなどして、一歩を踏み出してみましょう。両立支援等助成金を上手に活用し、従業員も企業も成長できる職場づくりを進めていきましょう。