働き方の多様化や高年齢化が進む中、企業が就業規則に定年の定めを明確に記載しておくことは、とても重要な課題といえます。特に中小企業や個人事業主にとっては、人材の確保と継続的な雇用環境の整備が、事業の安定と成長に直結します。

この記事では、就業規則に定年の定めを記載する際に知っておくべき法律上のルールや注意点、そして実務上の対応方法について、わかりやすく解説していきます。

就業規則でお困りならご相談ください!

「就業規則をまだ作っていない」「昔作ったけど何年も見直していない」

「とにかく安く就業規則を作りたい」など

ぜひSATO社会保険労務士法人の

就業規則作成サービスをご利用ください

定年制の意味と重要性

まずは、定年の意味について簡単におさらいしておきましょう。

「定年」とは、従業員が一定の年齢に達したことを理由に退職とする制度です。これは、企業と従業員の双方にとって、将来の見通しを立てやすくする役割を持っています。

企業側にとっては、定年制度により、労働力の世代交代を計画的に進めることができ、人件費の過度な増加も防ぐことが可能になります。一方で、従業員にとっても、自らのライフプランや老後の設計を考えるうえで、定年のタイミングが明確になっていることは重要な意味を持ちます。

企業の定年の定めに対する法的規制

企業が就業規則に定年の定めを記載する場合は、法令のルールに則った内容にしなければなりません。とくに以下の3つの観点は、事業主として知っておく必要があります。

60歳を下回る定年の定めは禁止

会社は原則として自由に定年年齢を設定できますが、60歳未満の定年を設けることは法律上認められていません(高年齢者雇用安定法第8条)。ただし、坑内作業など高齢者の従事が困難とされる業務に限っては、例外的に60歳未満とすることが可能です。

65歳までの雇用確保措置は義務

2025年4月1日からの法改正により、企業は65歳まで働くことを希望する全従業員に対して、雇用機会を提供することが義務づけられています。これに対応する方法としては、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

- 定年年齢を65歳に引き上げる

- 継続雇用制度を導入する(定年後の再雇用など)

- 定年の定め自体を廃止する

特に中小企業では、コストや業務負担のバランスを考慮しながら、現実的な形での制度導入が求められます。

70歳までの雇用確保措置は努力義務

さらに2021年からは、70歳までの就業機会の確保が「努力義務」として定められました。これは義務ではありませんが、企業の社会的責任や人材の活用の観点から対応が推奨されています。

具体的には、以下のような制度の導入が努力義務の対象となります。

- 70歳までの定年延長

- 定年制の廃止

- 70歳までの継続雇用制度

- 業務委託契約による就業機会の提供

- 社会貢献事業への継続的な従事機会の提供

就業規則に記載する定年の定めの6つのパターン

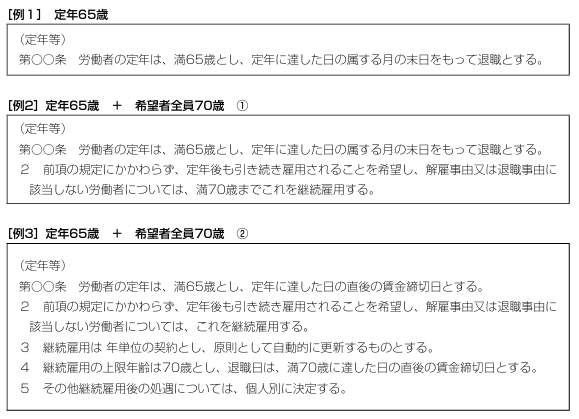

就業規則に記載する定年の定めは、上記で説明した法令のルールを守ったうえで、企業の方針や実情に合わせてさまざまな形で設けることができます。主なパターンとして、以下のようなものがあります。

- 定年65歳

- 定年65歳 + 希望者全員70歳まで継続雇用

- 定年65歳 + 希望者全員70歳まで継続雇用(有期雇用として)

- 定年65歳 + 一定基準を満たす者を70歳まで継続雇用

- 定年60歳 + 希望者全員65歳 + 一定基準を満たす者を70歳まで継続雇用

- 定年60歳 + 希望者全員65歳 + 企業が認める者を70歳まで継続雇用

厚生労働省が提供している「65歳超雇用推進マニュアル」には、各パターンに応じた就業規則の記載例が掲載されています。文言をそのまま使用するのではなく、自社の実情や運用に合った形でカスタマイズすることが重要です。

定年の定めは就業規則に必ず記載を

就業規則には、すべての会社が必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、制度を導入する場合にのみ記載が必要となる「相対的必要記載事項」」があります。労働時間や賃金、退職・解雇に関することは絶対的必要記載事項にあたります。

定年の定めも退職に関わる内容であるため、定年制度を設けている企業においては、必ず就業規則にその内容を記載しなければなりません。記載がない場合、労働基準法違反とされ、労働基準監督署からの是正指導や罰則を受けるおそれがありますので、十分に注意しましょう。

定年の定めが就業規則にない場合のリスク

就業規則に定年の記載がない場合、法令違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、企業と従業員との間で「何歳まで働けるのか」「再雇用の基準はどうなっているのか」といった認識にズレが生じ、後々トラブルにつながるリスクも高まります。

定年制度は従業員の人生設計にも大きく関わる重要な事項です。だからこそ、就業規則には明確な定めを設け、社内でもしっかりと周知しておくことが大切です。

就業規則を修正する際の流れ

定年に関する規定を新たに設けたり変更したりする際には、以下のステップを踏むことでスムーズな対応が可能になります。

- 変更案を作成し、経営陣の承認を得る

- 労働者代表の意見を聴取する

- 就業規則変更届を作成し、労働基準監督署へ提出する

- 社内で就業規則の変更内容を周知する

特に定年制度の変更は、従業員に与える影響が大きいため、慎重な進め方が求められます。必要に応じて社会保険労務士などの専門家に相談しながら進めると安心です。

まとめ

定年制度は、企業と従業員の双方にとって非常に重要な制度です。企業側にとっては、将来的な人件費の抑制や人材の入れ替えといった経営戦略の一環として定年制を活用できますし、従業員側にとっても、ライフプランを立てるうえでの大きな節目となります。そのため、就業規則における定年の定めは、単なる年齢の設定にとどまらず、企業経営や人材活用に直結する制度設計として位置づける必要があります。

時代の流れに合わせて就業環境を整備していくことが、従業員の安心感と働きがいにつながり、結果的に企業の持続的な成長を支える力になります。今こそ、就業規則の見直しと定年制度の整備に、しっかりと取り組んでいきましょう。

就業規則でお困りならご相談ください!

「就業規則をまだ作っていない」「昔作ったけど何年も見直していない」

「とにかく安く就業規則を作りたい」など

ぜひSATO社会保険労務士法人の

就業規則作成サービスをご利用ください