近年、男性の育児参加を支援する制度が整備され、育児休業の取得がしやすくなっています。とりわけ2022年の法改正により、男性社員が柔軟に育児休業を取得できるようになり、企業側にも対応が求められるようになりました。本記事では、令和7年(2025年)時点での最新制度に基づき、男性社員が取得可能な育休の期間やその詳細について、人事担当者の皆さま向けにわかりやすく解説します。

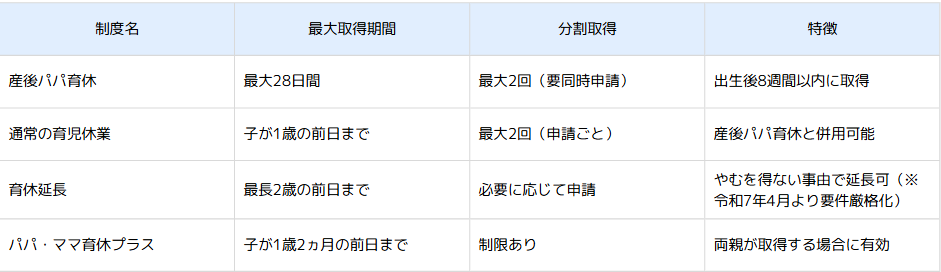

産後パパ育休(出生時育児休業):最大4週間(28日間)

「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、2022年10月にスタートした育児休業制度です。男性の育児参加を促進することを目的に創設されました。

この制度では、子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日間)の休業が取得可能です。なお、この28日間には土日も含まれるため、実際の業務日数で調整する必要があります。

また、子どもが生まれていなくても出産予定日から取得できるため、子どもが生まれる前からの準備期間として活用することも可能です。

特徴は、最大2回までの分割取得が認められている点です。ただし、分割して取得する場合は初回の申請時に2回分まとめて申請する必要がありますので、社内の申請手続きや人員配置にも配慮が求められます。

通常の育児休業:子が1歳になる前日まで

「通常の育児休業」は、原則として子が1歳になる前日までの間で、従業員が希望する期間を取得できる制度です。

こちらも、2022年10月の法改正によって、2回まで分割取得が可能となりました。それ以前は1回限りの取得しか認められていなかったため、大きな制度改善と言えます。

産後パパ育休との違いは、取得のたびに申請が必要である点です。育児休業の取得計画を立てる際は、必要に応じて産後パパ育休との組み合わせを検討するとよいでしょう。

たとえば、産後パパ育休(最大2回)と通常の育児休業(最大2回)を組み合わせることで、最大4回まで分割取得が可能になります。業務の繁閑や家庭の状況に応じて、柔軟に育児と仕事の両立ができるようになります。

育児休業の延長:子どもが2歳に達するまで

育児休業は、原則として子どもが1歳になるまでですが、以下のような特別な事情がある場合には、1歳6ヵ月まで、さらに必要に応じて最長で2歳まで延長することが可能です。

延長が認められる主な理由:

- 保育所への申し込みをしているが、入所できない

- 配偶者が病気やけがなどで育児が困難

- 離婚により片親が子と同居しない

- 新たな妊娠・出産による身体的負担

延長の際には、その都度申請が必要です。1歳6ヵ月時点で状況が変わっていなければ、さらに再延長の申請を行うことで、2歳になる前日まで育児休業を取得することができます。

令和7年4月から育児休業給付の受給期間延長手続き厳格化

これまでは、保育所などへの入所申し込みを行ったが当面入所できない場合、市区町村が発行する「入所保留通知書」などを提出することで、育児休業給付の延長が認められてきました。

しかし、令和7年(2025年)4月からは手続きが厳格化され、これまでの書類に加えて、「保育所等の利用申し込みが「速やかな職場復帰」を目的として行われたものであると、公共職業安定所長が認めること」が、新たな要件として追加されました。

この変更により、単にる入所保留通知書だけでは延長が認められなくなる可能性があります。企業としても、対象従業員が必要書類を適切に揃え、要件を満たすかどうかを事前に確認する体制を整えておくことが求められます。

まとめ

男性社員の育児休業制度は、近年大きく進化し、柔軟かつ分割取得可能な仕組みへと変わってきました。

人事担当者としては、これらの制度を正確に理解し、社員が育児と仕事を両立できるよう支援することが重要です。とくに令和7年4月以降の育児休業給付延長に関する厳格化は、実務に直結するため注意が必要です。

制度の柔軟性を活かすことで、従業員のワークライフバランス向上や、企業としてのダイバーシティ推進にもつながります。育児休業の申請・取得に関する社内フローの見直しや、社員への周知もこの機会にぜひご検討ください。