可児先生

可児先生「人事プロフェッショナルの福利厚生ガイド」の第18回です。

福利厚生を、人材戦略を支える施策と位置づけ、経営の視点から福利厚生を見直し活用しようという連載です。

私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社、

株式会社労務研究所の代表取締役、可児俊信です。

私がお相手をつとめますサトです。

今日もよろしくお願いいたします。

最近、「慶弔給付金制度」を見直したいという問合せが増えています。

慶弔給付ってほとんどの会社に導入されている制度だと思いますが、

どのように見直したいのでしょうか。

結婚しない社員が増えており、結婚祝金、出産祝金、入学祝金が

あっても、「私は関係ないので不公平」という声があるようです。

今回は、「慶弔給付金の見直し」をテーマにお話いたします。

ライフコースの多様化と慶弔給付の不公平

言われてみれば、私の周りでも

「結婚しなくて良い」と考えている方は多い気がします。

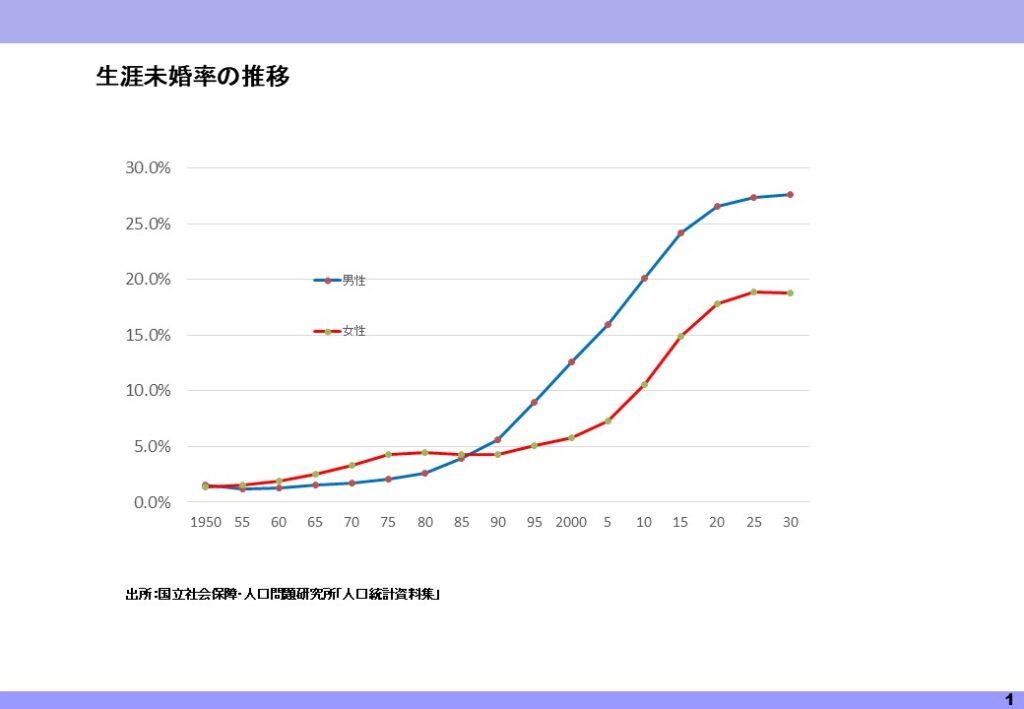

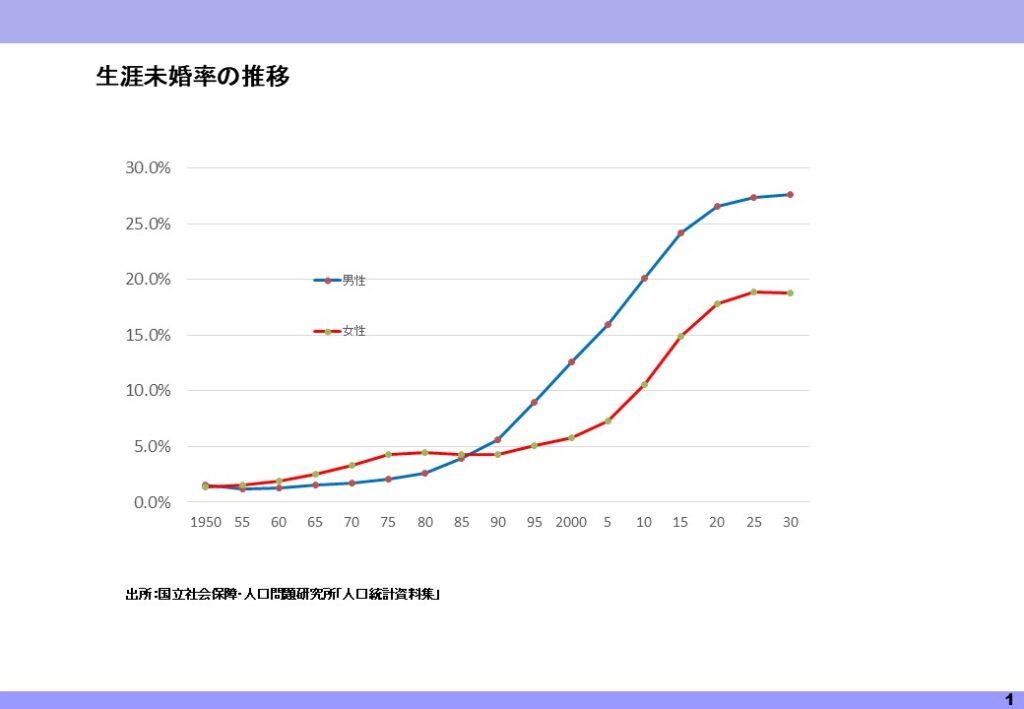

下記の図表の通り、生涯未婚率は高くなっています。

生涯未婚率?

生涯未婚率とは、50歳になった時点で、一度も結婚したことのない人の割合です。90年代後半から高くなっています。男性の方が女性より高いです。未婚率が高くなっている理由はいろいろありますが、非正規社員の増加や女性の就業率の高まりとされています。慶事給付は、結婚して、子どもが生まれて、子どもが学校に入って、という特定のライフコースを前提にしています。結婚しないと慶事給付はあまり受けられません。

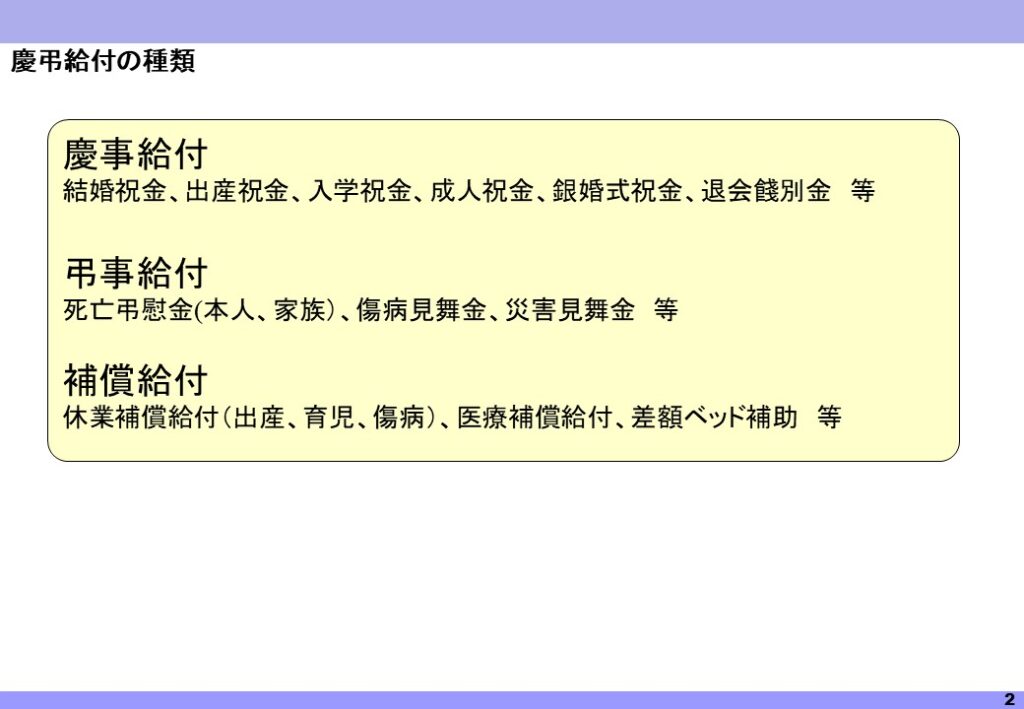

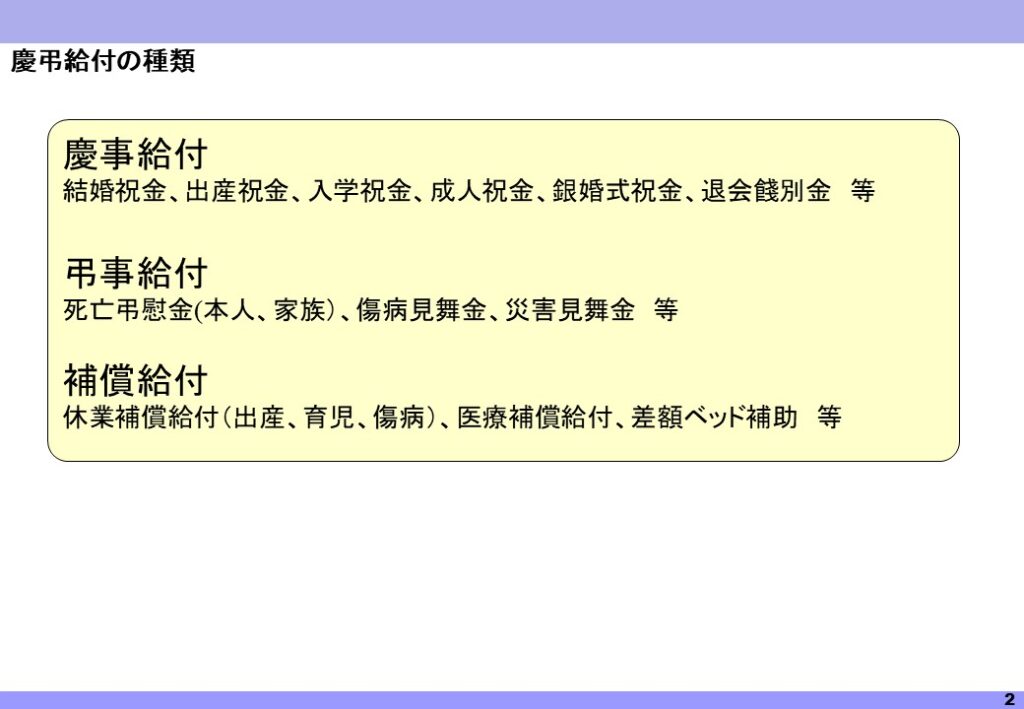

慶弔給付の種類

でも、慶弔給付は慶事給付だけではないですよね。

まず話を整理するために慶弔給付を3種類に分類します。下記の図をご覧ください。

慶事給付は社員の喜びの気持ちを会社と共有する給付です。弔事給付は悲しみの気持ちや励ましの気持ちをつたえます。どちらも、会社と社員、共済会員間のコミュニケーションや一体感を促進します。会社と社員のコミュニケーションの手段であり、会社の存在を身近に感じてもらい、福利厚生として意義があります。

補償給付は費用を補填し経済支援するのが目的です。休業給付は私傷病や出産で休業すると給料が出なくて生活できなくならないよう所得を補償します。医療給付は医療費や差額ベッド代の負担は高額になりがちなため給付で経済的に支えます。万が一のセーフィティネットです。社員が安心して仕事に専念できる給付です。

慶弔給付の課題と見直し

それぞれの課題はどうなっていますか?

慶事給付は特定のライフコースを前提にした給付です。慶事給付が課題視されるのは、選択したライフコースによって不公平感が感じられるためです。ライフコースは本人が選択する自由があるのに、それによってもらえる、もらないとなるのはおかしいということです。一方で、会社としては社員が結婚して安定した家庭や家族を持ってもらうなどのメリットがあるので、慶事給付は今後も続けるというものです。結婚した方が会社に定着するという説もあります。統計的なデータはないです。

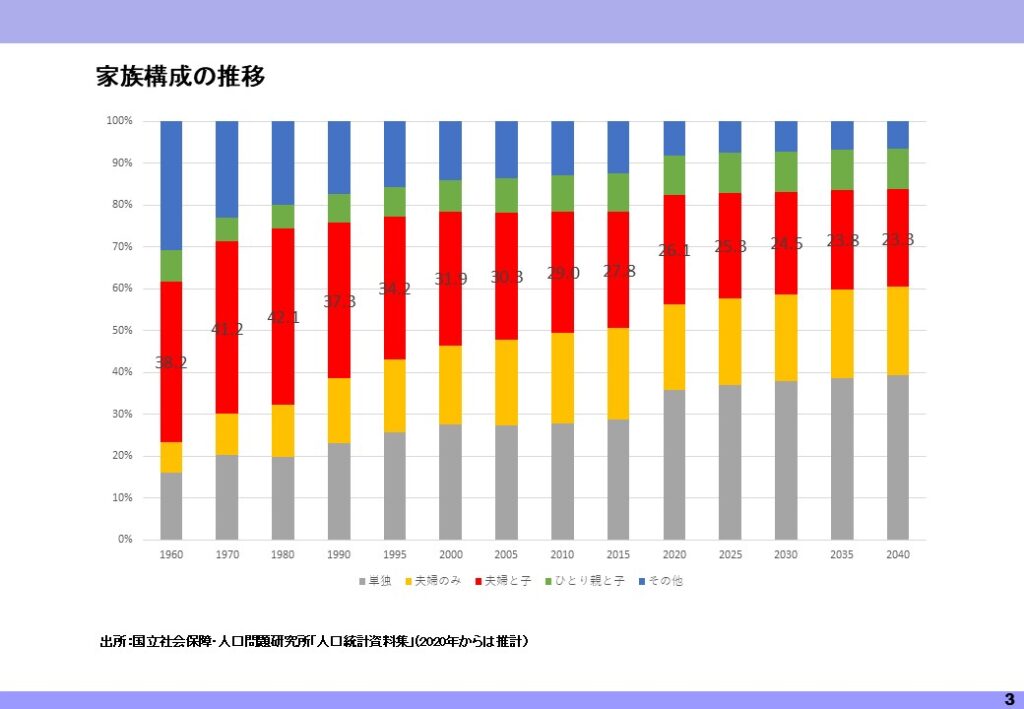

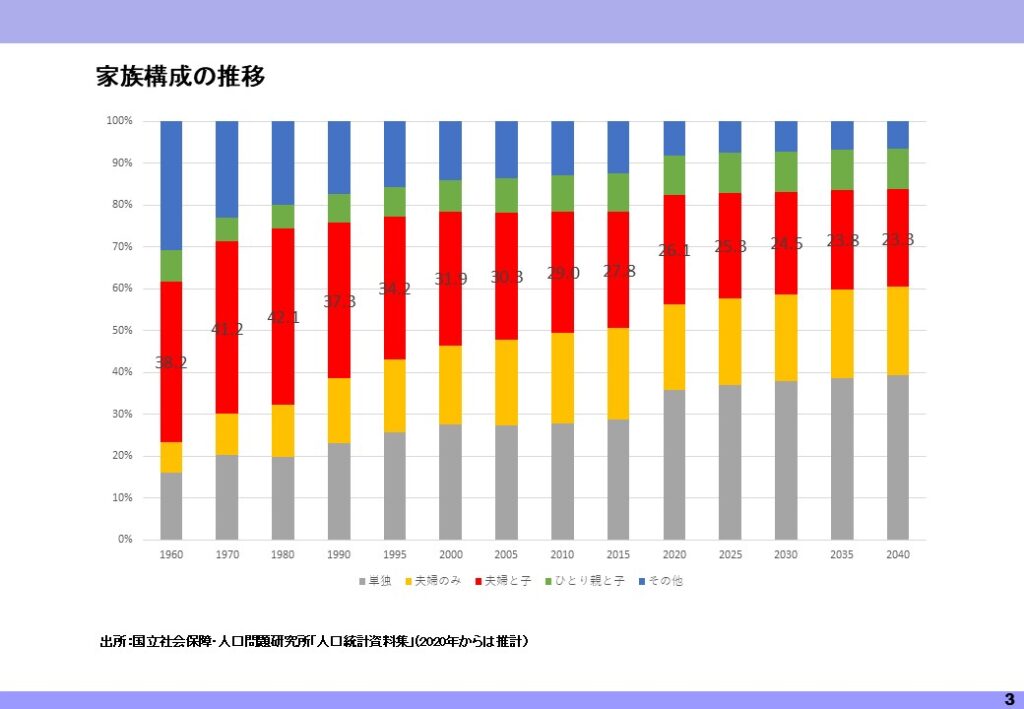

弔事給付は、家族が亡くなったとき、弔慰金がもらえれば会社の温かみを感じます。死亡弔慰金の課題は、家族の構成員数が核家族からさらに小規模になっていることです。下記のグラフは家族構成の割合の推移です。

赤で書かれている核家族と呼ばれる夫婦と子どもで構成される世帯の割合が減っています。日本は社会保険も福利厚生も、これを念頭に置いていたので、大きな変化です。家族の規模が縮小しているなら、家族の死亡弔慰金を支給する家族の範囲も公平性の観点で絞ることになります。

どこまで絞るかは別ですが、

一緒に住んでいる家族で良いのではないでしょうか?

確かに、それなら問題なさそうです。

補償給付もこれからもしっかりともらえるんですよね?

もちろんです。

休業給付は、女性が結婚・出産しても働ける職場になってきたので、育児休業給付が増加しています。雇用保険の育児休業給付金への上乗せです。私傷病の休業給付も増えています。健保の傷病手当金の上乗せとなります。メンタルの休業は相変わらず増えており休業給付は見直しを迫られています。見直しの選択肢の一つとしてGLTD(所得補償保険)を活用することです。慶弔給付の私傷病休業給付金を減額し,その代わりに任意で加入できるGLTDを導入し自助努力で補ってもらいます。

医療補償給付はどうですか?

社員の平均年齢が上がっているので医療費の補償給付は増えています。健保組合も財政が厳しいので、健保の付加給付がなくなって社員が困っているところもあります。会社としては、医療費の補填も大事ですが、社員が病気にならないよう健康増進・疾病予防に力を入れることです。健康増進・疾病予防施策に福利厚生費を増やす代わりに、医療補償を減らすということで社員に納得してもらいます。

時代に合わせた慶弔給付の見直し、いかがでしょうか?

.gif)

.gif)

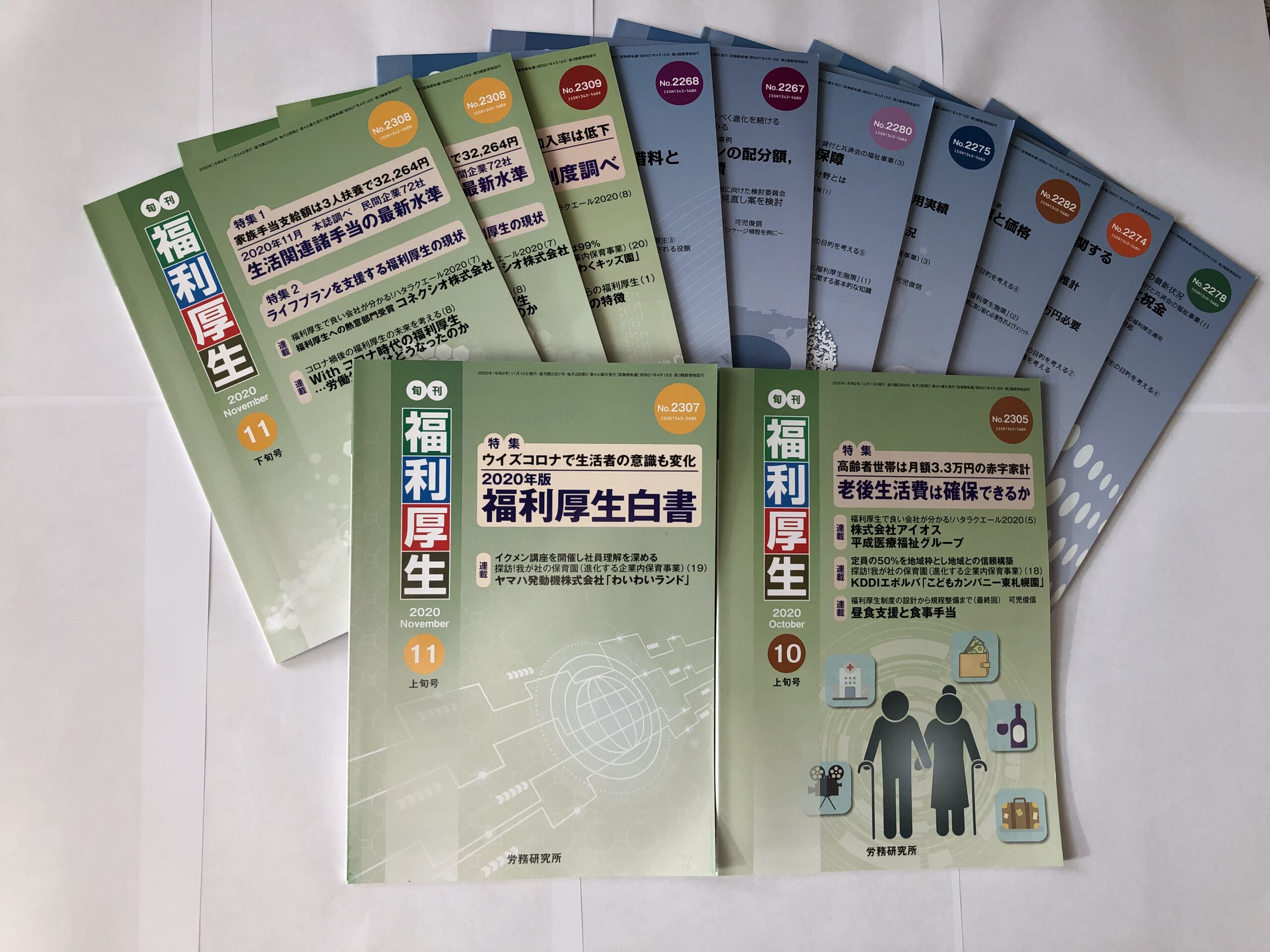

発行:株式会社労務研究所

株式会社労務研究所では、福利厚生に関する実務誌「旬刊福利厚生」を毎月2回刊行しています。

福利厚生施策の実態調査、事例紹介、動向の解説および重要な関係情報を分かりやすく編集した実務誌です。

株式会社労務研究所 代表取締役

~福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社

千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授

可児 俊信 氏

公式HP:https://rouken.com

ご相談・お問合せはこちらから

1996年より福利厚生・企業年金の啓発・普及・調査および企業・官公庁の福利厚生のコンサルティングにかかわる。年間延べ700団体を訪問し、現状把握と実例収集に努め、福利厚生と企業年金の見直し提案を行う。著書、寄稿、講演多数。

◎略歴

1983年 東京大学卒業

1983年 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険)

1988年 エクイタブル生命(米国ニューヨーク州)

1991年 明治生命フィナンシュアランス研究所(現明治安田生活福祉研究所)

2005年 千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科教授 現在に至る

2006年 ㈱ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長 現在に至る

2018年 ㈱労務研究所 代表取締役 現在に至る

◎著書

「新しい!日本の福利厚生」労務研究所(2019年)、「実践!福利厚生改革」日本法令(2018年)、「確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し」日本法令(2016年)、「共済会の実践的グランドデザイン」労務研究所(2016年)、「実学としてのパーソナルファイナンス」(共著)中央経済社(2013年)、「福利厚生アウトソーシングの理論と活用」労務研究所(2011年)、「保険進化と保険事業」(共著)慶應義塾大学出版会(2006年)、「あなたのマネープランニング」(共著)ダイヤモンド社(1994年)、「賢い女はこう生きる」(共著)ダイヤモンド社(1993年)、「元気の出る生活設計」(共著)ダイヤモンド社(1991年)