可児先生

可児先生「人事プロフェッショナルの福利厚生ガイド」の第19回です。

福利厚生を、人材戦略を支える施策と位置づけ、経営の視点から福利厚生を見直し活用しようという連載です。

私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社、

株式会社労務研究所の代表取締役、可児俊信です。

私がお相手をつとめますサトです。

今日もよろしくお願いいたします。

今日はOB会について取り上げます。

OB会?聞いたことはあります。

どんな制度でしょうか?

OB会は、会社を既に退職した「元社員」が集まり、交流する場です。

しかし最近、OB会の運営に悩んでいる会社が多いようです。

今回はOB会の取り組み方について深堀していきましょう。

多様に活動するOB会

まず、OB会の現状を見ましょう。「旬刊福利厚生」2023年10月下旬号でOB会について調査しています。会社、つまり人事や総務がOB会を運営しているのが約4割、OB会自身で運営するのが約5割、残りが労働組合です。加入資格は、定年退職者、自己都合退職者は勤続年数で制限し、勤続年数が長い退職者が加入できるというのが一般的です。

8割のOB会では、会費や入会金をとっています。事業内容は、OB会員の名簿作成、社内報の送付、OB会報の発行で、多くのOB会で実施しています。他には、保険の任意加入、保養所の利用開放、セミナー等の開催、喜寿・長寿の祝い金や死亡弔慰金も出しています。

OB会の目的・狙い

OB会の目的や狙いはなんですか?

下記の図にまとめてみました。

一つ目は「社員の一体感の醸成・長期勤続の手段として」のOB会です。OBを大切にする会社、社員を大切にする会社ということです。従業員としては、「社員のこれからを大切にする会社に勤めたい」となります。OB会の起源はよくわかりませんが、OBは会社に限らず、大学でもよくありますね。

二つ目の目的は「自社サービス・商品の消費者として」です。OBは今後はその会社の製品・商品・サービスの消費者になります。退職した女性OBに対して、ダイレクトメール等を送る会社も多くあります。20世紀の頃は、女性社員は結婚して退職するのが慣例でしたので、その後は家庭の主婦として消費者になるわけです。

三つ目は、「人材供給として」のOB会です。近年、人手不足が深刻化する中で生まれた取り組みです。つまり、退職した社員に再度働いてもらうのです。退職した社員とのつながりをOB会で継続的に持ち続けることで、再入社する社員を増やそうということです。

再入社って難しいものだと勝手に思っていましたが、

会社のHPから簡単に申し込めるようになっていますね。

OB会とアルムナイ

配偶者の転勤や介護とかで、本人の意思に関係なく退職する社員がいます。こういった一度退職した社員をアルムナイといいます。会社のOBといえば定年退職のイメージが強いですが、アルムナイは中途退職者を前提としています。

20世紀の頃はOBの再入社を許さないという会社もありました。会社がイヤになったとか、有利な転職先があったとかで会社とは縁を切った人間という捉え方です。裏切者扱いする会社もありました。ですが今や、社外で新しいビジネスの経験を積んできた人間というポジティブな捉え方をするようになってきました。

会社としても、まったくの新卒よりも、会社のことを分かっているアルムナイを採用できるのなら、間違いなく即戦力となるので嬉しいですね。

アルムナイ採用のメリット

自社のアルムナイを採用するには3つのメリットがあります。1つは、社外経験のある社員を増やし業務効率化につなげられること、2つ目は即戦力であること、3つ目は採用コストが低いということです。

また、アルムナイは社員としての再入社でなくとも活躍します。例えば、フリーランスとして業務委託で働いてもらうとか、会社の取引先になってもらうとかです。

この方がよりハードルが低いです。

転職者から見てもまったく知らない会社で働くよりも安心です。

アルムナイの活用はますます重要になっています。従来からOB会がある会社は、それをアルムナイ向けに活用するのも一つの方法です。新たにアルムナイ管理の仕組みを作るよりも、既存のOB会を活用する方がスムーズです。そのためには、まずOB会の会則を見直す必要があります。これまでは「定年退職者」や「勤続20年以上」などの条件がありましたが、中途退職者でも原則として誰でも加入できるようにします。

さらに、会社が運営主体となることも大切です。社内報を配布するだけでなく、会社の最新情報を定期的に発信することも重要ですね。特に、新製品や新サービス、新規事業の情報はしっかり伝えたいところです。

いろいろ活用できるOB会やアルムナイ、皆さん活用してみてください。

.gif)

.gif)

発行:株式会社労務研究所

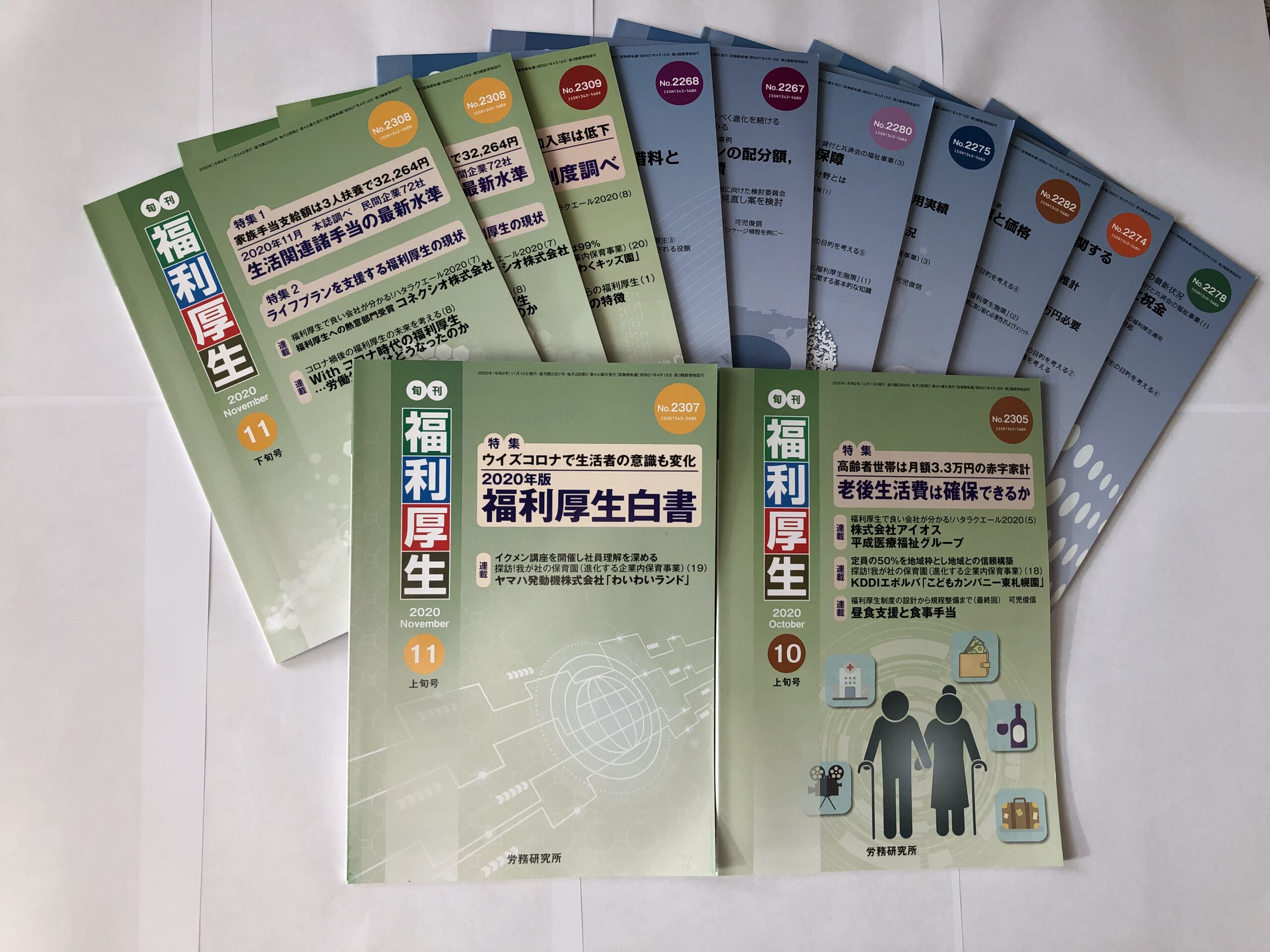

株式会社労務研究所では、福利厚生に関する実務誌「旬刊福利厚生」を毎月2回刊行しています。

福利厚生施策の実態調査、事例紹介、動向の解説および重要な関係情報を分かりやすく編集した実務誌です。

株式会社労務研究所 代表取締役

~福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社

千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授

可児 俊信 氏

公式HP:https://rouken.com

ご相談・お問合せはこちらから

1996年より福利厚生・企業年金の啓発・普及・調査および企業・官公庁の福利厚生のコンサルティングにかかわる。年間延べ700団体を訪問し、現状把握と実例収集に努め、福利厚生と企業年金の見直し提案を行う。著書、寄稿、講演多数。

◎略歴

1983年 東京大学卒業

1983年 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険)

1988年 エクイタブル生命(米国ニューヨーク州)

1991年 明治生命フィナンシュアランス研究所(現明治安田生活福祉研究所)

2005年 千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科教授 現在に至る

2006年 ㈱ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長 現在に至る

2018年 ㈱労務研究所 代表取締役 現在に至る

◎著書

「新しい!日本の福利厚生」労務研究所(2019年)、「実践!福利厚生改革」日本法令(2018年)、「確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し」日本法令(2016年)、「共済会の実践的グランドデザイン」労務研究所(2016年)、「実学としてのパーソナルファイナンス」(共著)中央経済社(2013年)、「福利厚生アウトソーシングの理論と活用」労務研究所(2011年)、「保険進化と保険事業」(共著)慶應義塾大学出版会(2006年)、「あなたのマネープランニング」(共著)ダイヤモンド社(1994年)、「賢い女はこう生きる」(共著)ダイヤモンド社(1993年)、「元気の出る生活設計」(共著)ダイヤモンド社(1991年)