令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が国会で成立しました。これにより、厚生年金保険における標準報酬月額の上限が令和9年以降、段階的に75万円まで引き上げられることが決定しました。

SATO社労士法人の無料メルマガ

- 面倒な法改正の情報収集は不要!

- 最新の法改正情報の他、労務管理ノウハウや実務対応をわかりやすくお届け

- 経営者・人事担当者向けの無料ウェビナーご招待

標準報酬月額の段階的な引上げスケジュール

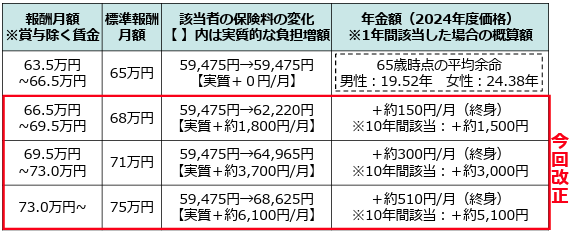

現在の標準報酬月額の上限は65万円に設定されており、それ以上の報酬を得ている場合でも、保険料はこの上限額に基づいて計算されます。これにより、高所得者は実際の収入に比して保険料が相対的に軽くなり、将来受け取る年金額も収入に見合った水準とはならないという課題がありました。

そこで今回の改正により、厚生年金の標準報酬月額の上限額が令和9年9月以降、段階的に引上げが行われることになりました。

| 改定時期 | 標準報酬月額の上限額 |

|---|---|

| 令和9年9月 | 68万円 |

| 令和10年9月 | 71万円 |

| 令和11年9月 | 75万円 |

たとえば、月額報酬が75万円の被保険者の場合、今回の引上げにより令和11年9月以降は、月あたりの保険料(本人負担分)は約9,100円増加する見込みです(社会保険料控除を考慮した実質負担は約6,100円)。この状態で10年間支払い続けた場合、将来受け取ることのできる年金額は月5,100円程度(課税後で約4,300円)増加するとの試算も示されています。

標準報酬月額とは

厚生年金保険料の計算は、加入者が受け取る報酬に保険料率(現行18.3%、労使折半)を掛けて行われますが、その際に使用されるのが「標準報酬月額」です。実際の報酬額に基づくのではなく、あらかじめ定められた32等級のうち、該当する等級に報酬を当てはめて保険料を計算します。令和7年現在の標準報酬月額は1等級(88,000円)から32等級(650,000円)に区分されています。

標準報酬月額の算出は、月ごとではなく、原則として毎年4月~6月の3か月間に支払われた報酬の平均に基づいて決定されます。また、賞与については「標準賞与額」として別途計算されます。

企業側の対応

上限の引上げは、対象となる従業員本人だけでなく、事業主にとっても保険料負担の増加という形で影響が及びます。また、引上げを知らない従業員が給与明細を見て驚くケースなども考えられます。

そこで、人事・労務の担当者としては、以下のような対応が求められます。

- 対象となる社員への丁寧な制度説明と相談対応

- 給与・人事システムへの等級対応の準備

- 増加する保険料負担に備えた試算と予算措置の検討

- 労使間での影響の共有

情報の早期把握と計画的な実務対応がトラブル回避のためには重要です。

まとめ

今回の改正により、令和9年9月以降、厚生年金の標準報酬月額の上限額が75万円まで段階的に引き上げられることになりました。これは、年金制度の公平性と持続性を確保するための改正です。

今回の改正は、対象となる従業員だけでなく、会社側にも大きな影響が生じる可能性があります。対象者への説明やシステム対応、コスト試算など、企業の人事・労務部門は対応を求められることになります。制度の内容を正しく理解し、段階的な変更スケジュールを見据えた対応を早めに講じることが重要です。

※出典:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」(https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001496971.pdf)

SATO社労士法人の無料メルマガ

- 面倒な法改正の情報収集は不要!

- 最新の法改正情報の他、労務管理ノウハウや実務対応をわかりやすくお届け

- 経営者・人事担当者向けの無料ウェビナーご招待