2025年4月から新たにスタートした「育児時短就業給付金」制度をご存じでしょうか?

少子化対策や働き方改革が求められる今、企業には仕事と育児の両立支援がこれまで以上に求められています。この制度は、2歳未満の子を育てながら短時間勤務で働く従業員に対して給付金を支給することで、育児中の柔軟な働き方を支援することを目的としています。

本記事では、人事担当者の皆さまに向けて、育児時短就業給付金の概要から申請の流れまでを詳しく解説します。

育児時短就業給付金とは

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために時短勤務を行う従業員に対して、給付金が支給される制度です。2025年4月にスタートした新しい制度で、仕事と育児の両立を支援することを目的としています。

育児休業によって長期間仕事を離れるとキャリア形成に悪影響を及ぼす可能性があるため、キャリアの空白期間を短縮し、職場復帰の早期化を後押しする効果が期待されています。

ただ、一方では、時短勤務が長期化することで、かえってキャリア形成に不利に働いたり、職場への負担が増すといった懸念もあります。こうした課題とのバランスを取るために、給付金の支給対象期間は「2歳未満の子を養育している間」とされています。

育児時短就業給付金が支給される従業員の要件

この給付金は、以下の要件をすべて満たす従業員が対象です。

- 2歳未満の子を養育するために育児時短就業をしている、雇用保険の被保険者であること

- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12カ月あること

さらに、給付金の支給対象となる月は、次の条件をすべて満たしている必要があります。

- 月の初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者であること

- 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間があること

- 月の初日から末日まで育児休業給付または介護休業給付を受けていないこと

- 高年齢雇用継続給付を受給していないこと

「月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であること」が必要となるため、月の途中で退職した場合、最終月は支給対象となりません。

なお、対象となる子には、法律上の親子関係にある子だけでなく、養子も含まれます。

対象となる時短勤務

育児時短就業給付金の対象となる「時短勤務(育児時短就業)」とは、2歳に満たない子の養育を理由に、被保険者本人からの申し出に基づいて事業主が週の所定労働時間を短縮するよう対応したケースを指します。従業員本人からの申し出が必要で、事業主の一方的な勤務時間の短縮は対象となりません。

1日当たりの労働時間に変更はなくても、勤務日数を減らした結果、週の所定労働時間が短縮されていれば対象です。

フレックスタイム制や変形労働時間制等で働いている従業員も、他の条件を満たせば対象になります。

育児時短就業給付金の支給期間

給育児時短就業給付金の支給期間は、育児時短就業を開始した日の属する月から、時短就業を終了した日の属する月までの各暦月が基本となります。

たとえば、7月10日に職場復帰し、12月31日まで短時間勤務を継続した場合、7月~12月の6か月分が支給対象となります。

ただし、以下のいずれかの事情が発生した場合には、それぞれ該当する日の属する月までが支給対象となります。

- 子が2歳に達する日の前日

- 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

- 別の子を養育するために、新たに育児時短就業を開始した日の前日

- 子どもの死亡などにより養育しなくなった日

加えて、男性従業員が時短勤務を行う場合で、配偶者の出産予定日または子の出生日より前から時短勤務をしていた場合は、出産予定日または出生日の属する月からが支給対象となります。

育児時短就業給付金の支給額

育児時短就業給付金の支給額は、時短勤務中に支払われた賃金の10%が基本です。

たとえば、

- 時短勤務中の賃金が月額30万円 → 支給額は3万円(30万円×10%)

- 月額40万円 → 支給額は4万円(40万円×10%)

ただし、以下のような場合には支給されない、または減額される可能性があります。

- 支給対象月に支払われた賃金が、時短勤務を開始した際の賃金月額の100%以上→時短勤務による賃金の減少はなしとして育児時短就業給付金の支給はありません。

- 支給対象月に支払われた賃金が、時短勤務を開始した際の賃金月額の90%超~100%未満の場合→支給率が0~10%の間で調整されます。

また、支給対象月に支払われた賃金が支給上限額(2025年7月31日までの額:459,000円)を超える場合も給付金は支給されません。

支給額の決定には、時短勤務開始時点での賃金とその後の実際の賃金水準との比較が必要になります。

育児時短就業給付金の申請の流れ

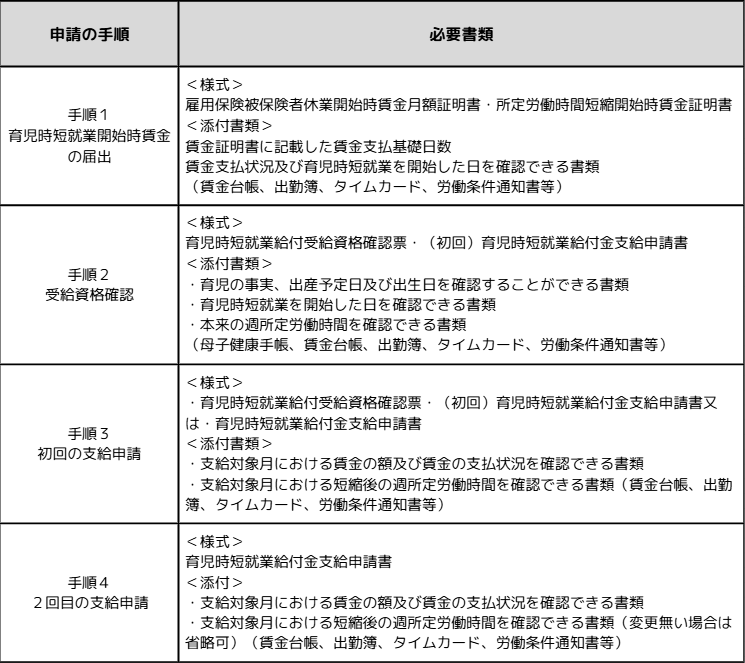

給付金の申請は基本的に事業主が行う必要があります。申請の流れは以下のとおりです。

- 育児時短就業開始時の賃金の届出

- 受給資格の確認

- 支給申請

- 2回目(以降)の申請

1~3は同時に行うことも可能です。なお、育児休業給付から引き続き育児時短就業を開始する場合は、開始時賃金の届出は不要です。

支給申請は原則として2か月ごとに2か月分まとめて行いますが、従業員の希望に応じて1か月ごとの申請や従業員自身による申請も可能です。

まとめ

育児時短就業給付金は、子育てと仕事を両立しようとする従業員を経済的に支援する、非常に重要な制度です。2025年4月に新設されたこの制度は、従業員の働き方に柔軟性を持たせ、職場への早期復帰や継続的な就業を後押しすることを目的としています。

人事担当者としては、従業員からの相談に迅速かつ正確に対応するためにも、制度の仕組みや運用上の注意点をしっかりと把握しておくことが求められます。特に、育児休業から復帰した従業員がスムーズに時短勤務へ移行できるよう、社内制度とこの給付金の仕組みを連動させる工夫も必要です。

また、この制度は従業員のモチベーションやエンゲージメントにも大きく影響します。「育児をしながらでも会社がサポートしてくれる」と従業員が感じられる職場は、離職率の低下や人材の定着にもつながるでしょう。