可児先生

可児先生「人事プロフェッショナルの福利厚生ガイド」の第21回です。

福利厚生を、人材戦略を支える施策と位置づけ、経営の視点から福利厚生を見直し活用しようという連載です。

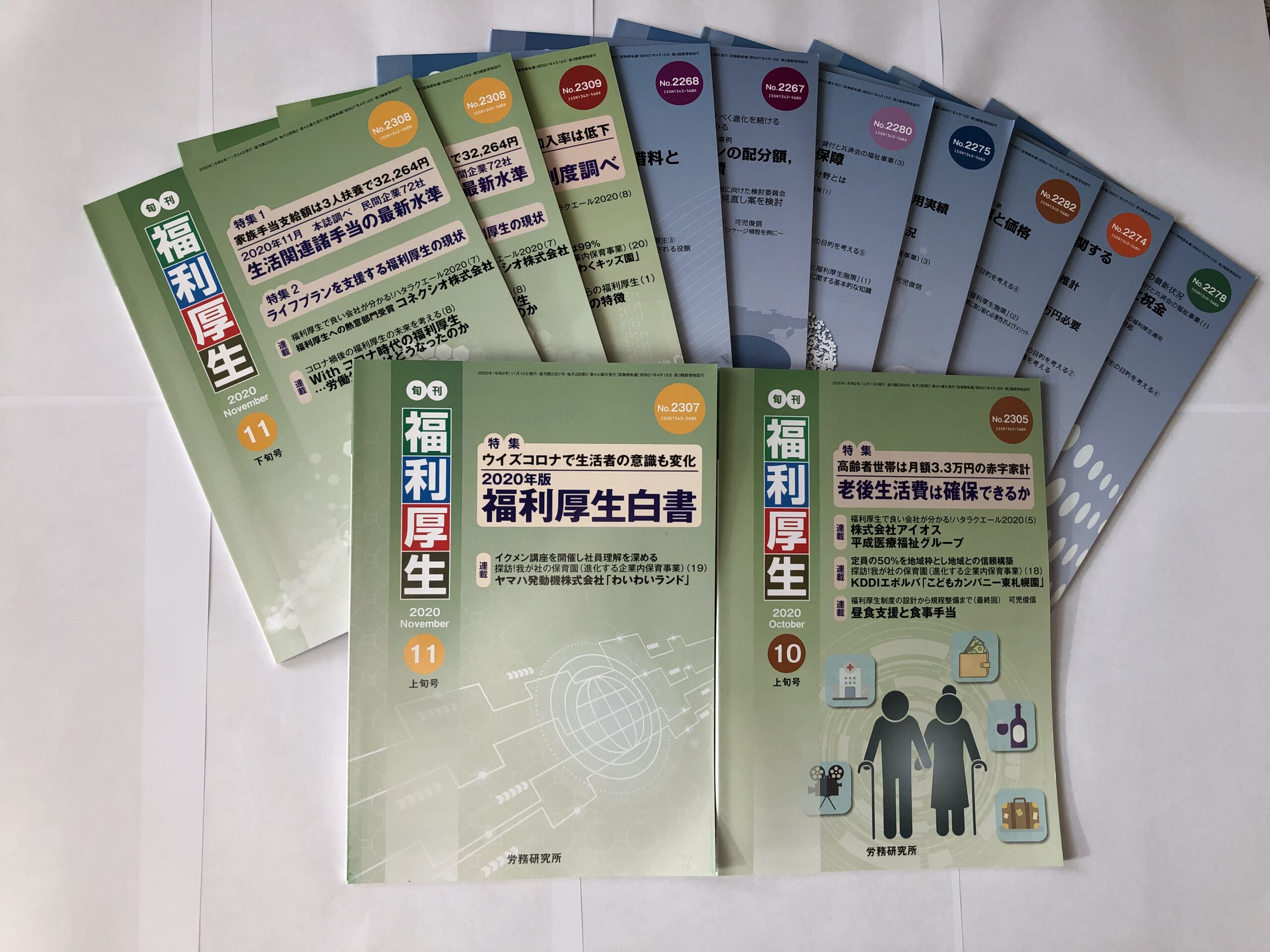

私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社、

株式会社労務研究所の代表取締役、可児俊信です。

私がお相手をつとめますサトです。

今日もよろしくお願いいたします。

前回まで、様々な福利厚生制度をご紹介してきました。

初めて聞く用語も多くあり、大変勉強になりました!

ただ、制度内容を聞いてみると、少なからずコストがかかってしまうことが導入のネックになってしまいそうだな、と思うこともありました。

そうですね。

制度を運営するにあたってコストはかかってしまいがちです。

では今日は、お金のかからない福利厚生として、

「特別休暇」を取り上げてみましょう。

法定休暇と特別休暇の違い

まず、法定休暇と特別休暇との違いですが、法定の有給休暇は法律上の義務です。勤続年数や勤務日数にもよりますが、最大で年間で20日間新たに付与されます。消化できなかった分は翌年まで繰り越すことができます。休暇取得の目的は問いません。もちろん有給です。

それに対して、特別休暇は、法定有給休暇とは別に会社が付与するものです。法定ではないので、任意の福利厚生ですね。だから自社のカラーを出すことができますし、ユニークな制度を作ることもできます。

特別休暇は法定の休暇とは違い、休暇取得の目的を限定することができます。無給とすることもできますし、年間の取得日数も自由に設定できます。

福利厚生で就職する会社を選択

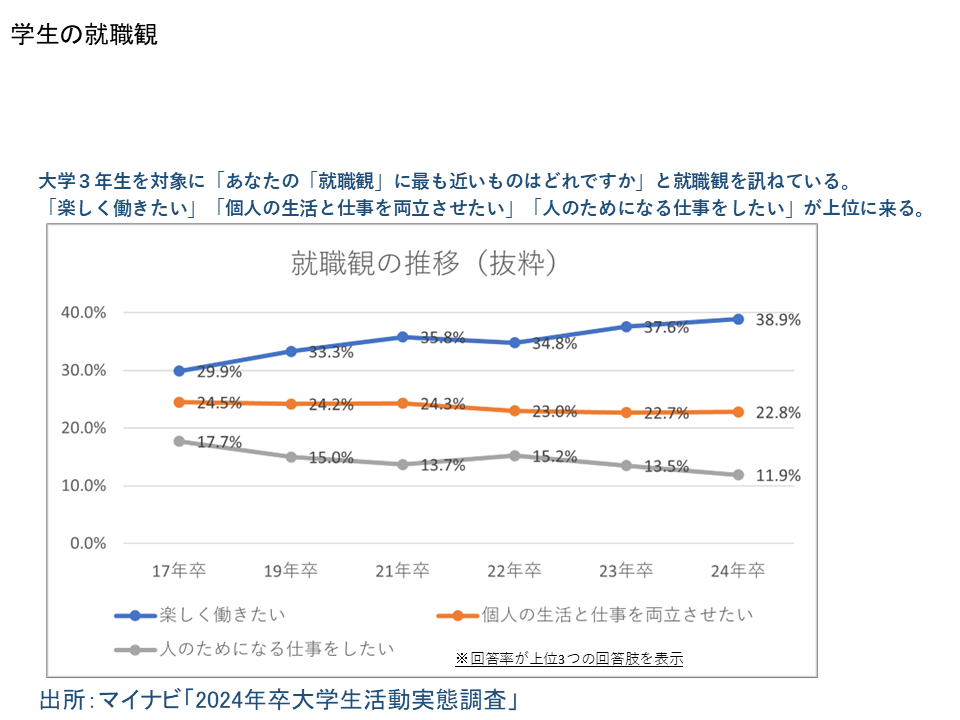

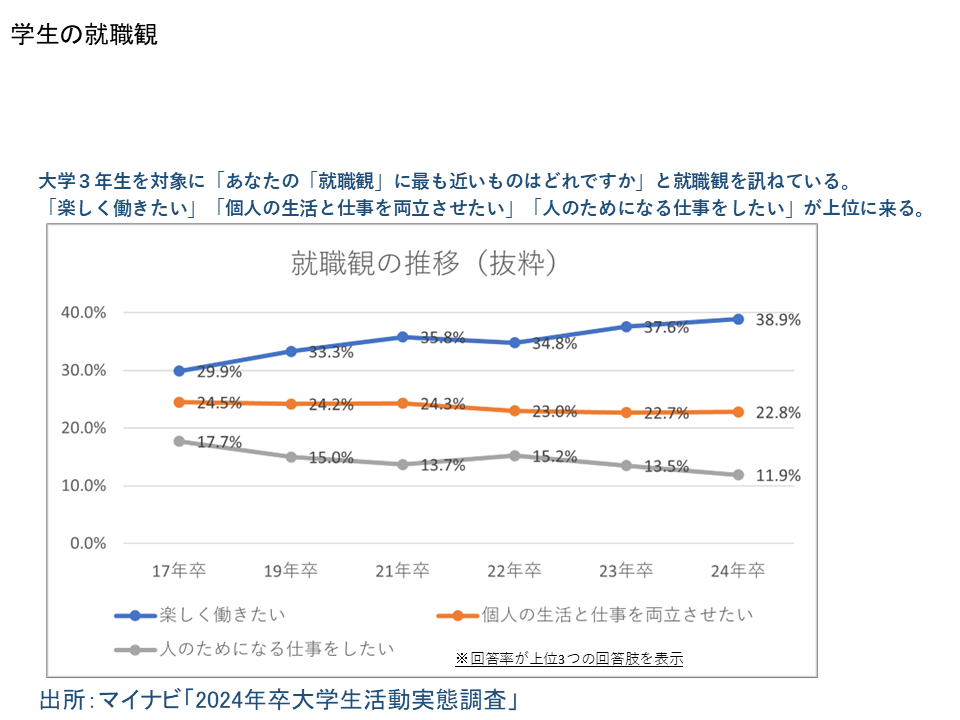

法定の休暇があるのに、特別休暇を追加する理由を説明します。若い社員はユトリがあり、自分の生活と両立できる職場を望んでいます。その象徴が、休暇がたくさんとれることです。

マイナビの調査した「2024年卒大学生活動実態調査」では、学生は「楽しく働きたい」「生活と仕事を両立したい」と考えています。

自分の生活と仕事を両立できるにはユトリと休暇が欠かせません。

でも、有給休暇をもっと消化すれば良いんじゃないですか?

ここは社員の生真面目さが裏目に出ています。「いっぱい休んでは申し訳ない」「休暇取得の理由が説明しづらい」と言う声があります。周りの同僚に気兼ねするとか、上司が何気なく休暇の理由を聞いてきたりしますから。

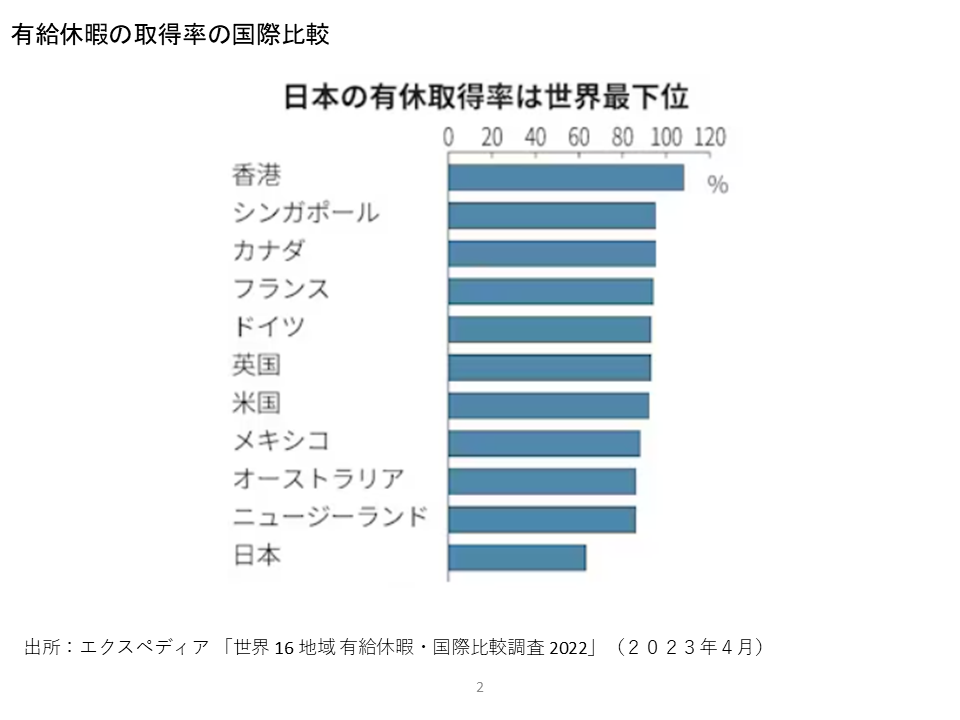

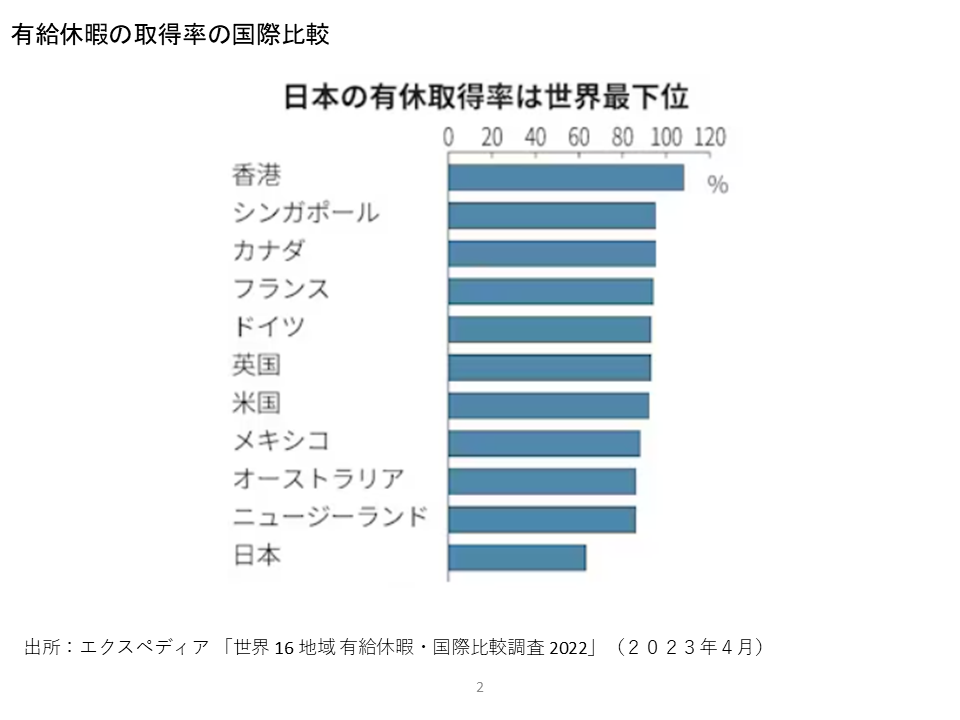

エクスペディアが2023年4月に発表した「世界 16 地域 有給休暇・国際比較調査 2022」によれば、世界の主要国の中で日本の有給取得率は63%であり、国際的にも低いです。日本も昔と比べれば、取得率は高くなってきましたが、世界はその上をいっています。

休みを取るときに、上司や同僚に説明しやすい

休暇の理由があると楽です。

その理由付を与えるのが、特別休暇です。

「今日はならし保育のため休暇を取ります。」とか言えます。法定休暇は法律で決められた社員の権利なので、会社からの恩恵感はないです。特別休暇は会社の制度なので、他社との差別化がされており会社への帰属意識が高まります。

多種多様な特別休暇

具体的な特別休暇として、一般的なものは、失効した有給休暇を積立てる失効有休制度も特別休暇です。永年勤続休暇も特別休暇の1つです。慶弔休暇もですね。夏季休暇とか、年末年始休暇もそうです。

ですがそれでは、会社の独自色は出しにくいです。

定期健康診断の日にとれる有給の特別休暇があります。健康診断は就業時間内にやって、健康診断終了後は有給奨励日になっています。定期健康診断は、法律では有給にする義務はありません。就業時間内とする義務もありません。だから有給で取得できるならいいですね。最近多いのが「推し活休暇」です。自分が推すアーティストのライブや映画、演劇などに行く際に取得できる休暇です。

遠方で開催されるイベントなどは、

会社を休まないと参加できないですもんね。

「推し」の範囲は広いです。芸術やエンタテインメントに限らずペットとかもありです。大谷選手を見に、ロサンゼルスに行くのももちろん「推し活」に入るので、休暇が取れるでしょう。休暇から戻ったあとも、推しの話題で職場が盛り上がりそうです。

また、最近は「記念日休暇」というのも存在しているようです。自分や家族の誕生日や結婚記念日に休んで遊びに行ったり食事をしたりですね。他には推しが引退したときの心の空白を癒やす「推しロス休暇」とか。真面目なところでは自己啓発休暇、ボランティア休暇とか。失恋休暇とかバカンス休暇というのもありです。

まずは社員の声を訊いてみて、

導入を検討してみてください。

.gif)

.gif)

発行:株式会社労務研究所

株式会社労務研究所では、福利厚生に関する実務誌「旬刊福利厚生」を毎月2回刊行しています。

福利厚生施策の実態調査、事例紹介、動向の解説および重要な関係情報を分かりやすく編集した実務誌です。

株式会社労務研究所 代表取締役

~福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社

千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授

可児 俊信 氏

公式HP:https://rouken.com

ご相談・お問合せはこちらから

1996年より福利厚生・企業年金の啓発・普及・調査および企業・官公庁の福利厚生のコンサルティングにかかわる。年間延べ700団体を訪問し、現状把握と実例収集に努め、福利厚生と企業年金の見直し提案を行う。著書、寄稿、講演多数。

◎略歴

1983年 東京大学卒業

1983年 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険)

1988年 エクイタブル生命(米国ニューヨーク州)

1991年 明治生命フィナンシュアランス研究所(現明治安田生活福祉研究所)

2005年 千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科教授 現在に至る

2006年 ㈱ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長 現在に至る

2018年 ㈱労務研究所 代表取締役 現在に至る

◎著書

「新しい!日本の福利厚生」労務研究所(2019年)、「実践!福利厚生改革」日本法令(2018年)、「確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し」日本法令(2016年)、「共済会の実践的グランドデザイン」労務研究所(2016年)、「実学としてのパーソナルファイナンス」(共著)中央経済社(2013年)、「福利厚生アウトソーシングの理論と活用」労務研究所(2011年)、「保険進化と保険事業」(共著)慶應義塾大学出版会(2006年)、「あなたのマネープランニング」(共著)ダイヤモンド社(1994年)、「賢い女はこう生きる」(共著)ダイヤモンド社(1993年)、「元気の出る生活設計」(共著)ダイヤモンド社(1991年)