可児先生

可児先生「人事プロフェッショナルの福利厚生ガイド」の第6回です。

福利厚生を人材戦略を支える施策と位置づけ、経営の視点から福利厚生を見直し活用していこうという連載です。

私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社、

株式会社労務研究所の代表取締役、可児俊信です。

私がお相手をつとめますサトです。

よろしくお願いいたします。

最近、人材採用力を高めるという目的で

現金給与の引上げを重視する会社が増えています。

言われてみれば、大手企業が初任給を大幅UPだとか、

ニュースでよく見かける気がします。

福利厚生の充実を提案しても、給与に優先して配分したいと考える経営者もいます。

すでに連載第3回で「福利厚生は給与よりもお得?!」と題して、給与に優る福利厚生のメリットについてお伝えしました。そのときも現金給与重視の流れに対して福利厚生の効果を述べました。

それに対しても現金給与重視の理由として、「成果実績に対して給与に差が出る一方、一律に支給される福利厚生は成果主義にマッチしない」を挙げる方もいます。

今回は、成果主義と福利厚生は相いれないのかを考えてみましょう。

成果主義と福利厚生は矛盾?

成果主義で報酬に差が付いているのに、成果実績にかかわらず

等しく受けられる福利厚生は矛盾するのでしょうか?

「成果主義では、社員毎に報酬にメリハリがつく。

福利厚生のように成果に関係ないのは成果主義にマッチしない」。

これは成果主義が普及しはじめた頃に、よくあった議論です。

成果主義は富士通が1993年に日本で初めて導入したとされています。その後、日本はバブル崩壊後の景気低迷期となり、企業の利益が出なくなった頃に広く普及しました。

就職氷河期だった頃ですね。

人件費を負担する余裕がなくて、ヒト減らしやリストラが横行していました。社員を雇う余裕はないという理屈です。就職氷河期の学卒者で、いまでも苦労している人は多くいます。

企業業績が悪化する中で、社員の給与を上げない方便として成果主義が利用された側面もあります。「成果が出ていないから給与をあげない」という理屈です。その頃はデフレで物価も落ち着いていたのでベースアップもありませんでした。

いまでも成果実績に基づかない給与はなくそう、

減らそうという動きはあります。

成果実績に基づかない給与として代表的なものが、家族手当または扶養手当、住宅手当、食事手当、寒冷地手当、地域手当ですね。なかでも金額の大きい家族手当、住宅手当は社員の社業以外の属性に対して払われるから属人手当といわれます。

属人手当の廃止・縮小の目的は2つあります。

まず働く社員が多様化し,女性、高年齢者、外国籍、病気治療者など増えています。その中で、世帯主を前提にした生計支援的な手当がそぐわなくなっているためです。

もう一つは成果と報酬の連動性をより高めるためです。成果に関係なく報酬が払われれば、頑張って働く社員はいません。属人手当を廃止・縮小して捻出された原資を元に、よりメリハリのついた報酬を実現できます。

またその原資で属人手当の支給要件を満たしていなかった若手社員の報酬を手厚くすることもできます。

その原資を福利厚生の充実に充てる会社もありますよね。

そうですね。

成果に関係なく一律的に支払われる福利厚生に違和感をもつ声も

ありますが、本当は成果主義にこそ,福利厚生は必要なのです。

福利厚生が公平な人事を作る

成果主義が成立する前提は公平な人事であり、福利厚生は公平な競争を実現するための手段です。育児や介護をしながら働いている社員と、仕事だけに専念できる社員では公平な競争はありません。

「マミートラック」という言葉がありますが、これは公平な競争ができない会社に原因があるともいえます。

会社が福利厚生で育児や介護の支援をしたり、在宅勤務やフレックス勤務で、同じように働ける条件をつくってこそ成果主義です。病気治療者の支援もです。

繰り返しますが、成果主義の前提は公平です。成果主義は公平のために導入するのだから、前提として公平な競争が必要です。

こうした福利厚生の支援がないと

最初から成果を出すことを諦めて頑張ろうと思わなくなります。

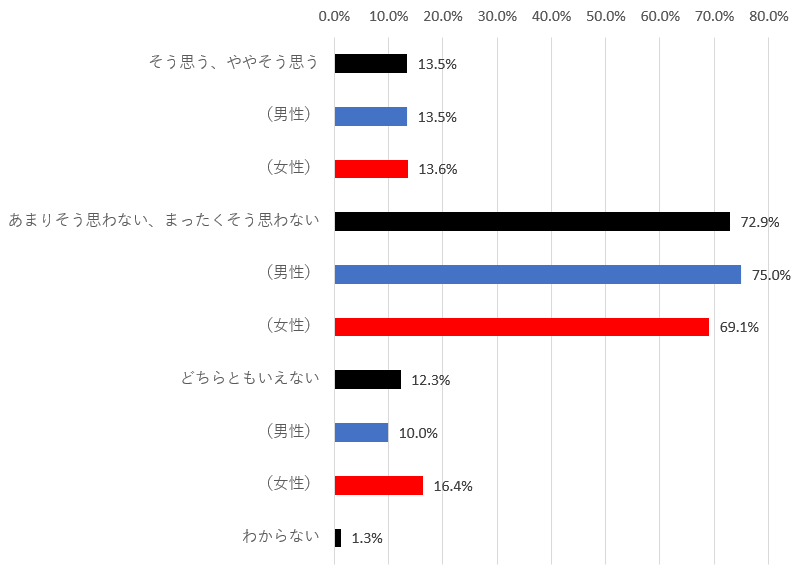

図表は、私の会社が発行する福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」で企業人事担当者にアンケートを採った結果です。

図表 「個人成果型の福利厚生にすべきか」の問に対する回答

注:男女別は全体回答の内訳

出所:㈱労務研究所「旬刊福利厚生」(2023年12月下旬号) 「特集 今後の福利厚生をどう考える」

「個人成果型福利厚生」、成果実績で福利厚生に差をつけることには、7割以上の回答が反対です。また、「そう思わない」「わからない」に男女の回答差がみられ、女性の回答の方が反対の傾向にあります。

もしかしたら、女性は育児支援等で会社の福利厚生の

恩恵を受けている社員が多く、

成果主義における福利厚生の役割を体感しているのでしょうか?

「旬刊福利厚生」では、その分析は行っていませんが、

ひとつの理由だと思います。

.gif)

.gif)

発行:株式会社労務研究所

セーフティネットとしての福利厚生

もうひとつ必要な理由は、成果主義では、給与に格差がつきます。今後の給与の予測性が低下すると同時に変動幅が拡大します。言い換えれば、給与が今後どのように変化していくのかわからない、とか、給与が下がる人もいるということです。これでは、安心して長く働けません。

そこでセーフティネットとして福利厚生による支援が必要なのです。生活を支える手段としてです。保険を主とする保障機能や社員の資産形成を支援して経済的な安定が実現できるようにするのも福利厚生の役割です。

こうしたセーフティネットがあれば、成果主義の会社でも、働き続けることができます。人手不足の時代ですから、競争に負けた社員はいらないとか言っていたら、社員はいなくなります。

まとめると、公平な競争条件を作るのが福利厚生です。

そして、成果主義に対するセーフティネットとしての役割も

福利厚生が担うということですね。

.gif)

.gif)

発行:株式会社労務研究所

株式会社労務研究所では、福利厚生に関する実務誌「旬刊福利厚生」を毎月2回刊行しています。

福利厚生施策の実態調査、事例紹介、動向の解説および重要な関係情報を分かりやすく編集した実務誌です。

株式会社労務研究所 代表取締役

~福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社

千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授

可児 俊信 氏

公式HP:https://rouken.com

ご相談・お問合せはこちらから

1996年より福利厚生・企業年金の啓発・普及・調査および企業・官公庁の福利厚生のコンサルティングにかかわる。年間延べ700団体を訪問し、現状把握と実例収集に努め、福利厚生と企業年金の見直し提案を行う。著書、寄稿、講演多数。

◎略歴

1983年 東京大学卒業

1983年 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険)

1988年 エクイタブル生命(米国ニューヨーク州)

1991年 明治生命フィナンシュアランス研究所(現明治安田生活福祉研究所)

2005年 千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科教授 現在に至る

2006年 ㈱ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長 現在に至る

2018年 ㈱労務研究所 代表取締役 現在に至る

◎著書

「新しい!日本の福利厚生」労務研究所(2019年)、「実践!福利厚生改革」日本法令(2018年)、「確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し」日本法令(2016年)、「共済会の実践的グランドデザイン」労務研究所(2016年)、「実学としてのパーソナルファイナンス」(共著)中央経済社(2013年)、「福利厚生アウトソーシングの理論と活用」労務研究所(2011年)、「保険進化と保険事業」(共著)慶應義塾大学出版会(2006年)、「あなたのマネープランニング」(共著)ダイヤモンド社(1994年)、「賢い女はこう生きる」(共著)ダイヤモンド社(1993年)、「元気の出る生活設計」(共著)ダイヤモンド社(1991年)